La herramienta más poderosa para la paz duradera no es la fuerza, sino la capacidad de reconocer la humanidad compartida.

La transición venezolana debe inspirarse en la pedagogía del reencuentro. No se trata de absolver a los culpables ni de relativizar los crímenes, sino de reconstruir una nación emocionalmente viable. Hoy millones de venezolanos viven entre el rencor y la desesperanza, en el exilio, entre la nostalgia y la rabia. Al final no hay vencedores ni vencidos, sino toda una sociedad devastada que debe reconocerse como parte de una misma tragedia nacional.

La empatía no sólo se edifica con los victimarios excusables [más adelante volvemos con este concepto]. También con aquellos que habiendo sido cautivados como afectos, hoy necesitan ver en la alternativa de poder y de querer, actitudes nobles y amigables.Y no lo es [amigable] encasillar a quienes apelan a la libertad a través de la humanización del adversario, como normalizadores.

Es muy peligroso colocar a Maria Corina como un actor políticos “víctima de normalizadores”. Esta etiqueta a quién le resta capacidades y cualidades armonizadoras fundamentales, es a ella. Algunos dicen: “Es obvio que los normalizadores detestan a María Corina Machado, su dirección política, a sus aliados y, por supuesto, su premio Nobel de la Paz. Es normal disentir de una líder legitimada en una primaria democrática y ratificada tras un resultado electoral que convirtió en presidente electo a un desconocido. Pero entre criticar sus decisiones y repetir la narrativa del chavismo hay diferencias enormes”.

Analizaremos en esta segunda entrega sobre redención social como política de estado, la necesidad de lograr un cambio político asistido de un cambio cultural. No es sólo migrar de un modelo de poder autoritario. Es hacerlo mutando nuestro modo de ser, estar y de pensar. Es cambiar de actitud. Por cierto, asumir ese desafío es en gran parte la tarea que nos ha dejado lustros de anomia.

La lección aprendida es asumir la responsabilidad de lo sucedido. No es normalizar detestando a María Corina. Por el contrario, es volver a la normalidad después de décadas de anormalidad ciudadana. Es ella además a quién corresponde como líder, justo a muchos otros, contribuir a reconocer las carencias, indiferencias y omisiones que nos llevaron a este accidente histórico. Esa también es la función de un líder. Saber a profundidad las causas que llevaron a nuestra sociedad, a caer en esta tragedia. Chávez fue una consecuencia no una causa.

Y es bueno insistir [Hannah Arendt]: Sólo el perdón y la redención, hacen que cambien las consecuencias y reflexionemos sana y sensiblemente, sobre las causas. La pregunta sigue siendo: no por qué algunos obedecieron frente al mal, sino por qué cooperaron. En la respuesta encontraremos nuestras propias ausencias grupales.

No atemperar ni olvidar. Tampoco azuzar divisiones.

No hablamos de olvidar ni atemperar horrendos crímenes. Esa es la falacia de quiénes se atribuyen la cualidad de “anti-normalizadores”: juzgan y condenan sin diferenciar entre un cooperador por conveniencia y un conciliador genuino.

No es verdad la idea de rechazar a un líder “por convertir a un Presidente electo a un desconocido”. María Corina demostró desprendimiento, entendimiento y madurez política al darle su apoyo a un hombre, que tuvo la habilidad de ofrecer su candidatura deslizándose en sobre el ventajismo del régimen. Por lo tanto salir al ruedo de la lucha política, aun habiendo sido “un desconocido” fue un acto apropiado y valiente. Los riesgos que enfrentaría [Edmundo] hoy no son una ilusión. Están a la vista.

La diatriba normalizadores vs. moralizadores además de injusta e inapropiada es inoportunamente divisional. Además desvía la atención del objetivo y el post-objetivo: desanudar una sociedad embriagada de confusión, desengaño y violencia. Qué levante la mano quién se siente responsable de lo [mal] vivido. ¿Quién asume la llegada de la ‘revolución bolivariana’ aún sin votarla, elegido ni militado como causante y, en efecto, consecuencia histórica injusta pero evitable?

Qué voz ha dicho: habiéndose olvidado a un pueblo empobrecido en un país pobre, no sólo por un estado buchón bipartito y repartidor, sino por una sociedad banalizada, llegó el típico mesías a caballo, con promesas de liberación, inclusión y desquite [sic]. El odio no existía pero el reflujo sí. Y un hombre fue capaz de agitar viejas rencillas. Omisiones grupales de afecto, solidaridad, cariño colectivo; indiferencias y rechazos contra el inmovilizado, no redimidas. No es sólo salir de un modelo de poder. Es reconocernos como parte del problema, que es humanizarnos y redimir patria.

Lo que se pretende evitar son más reflujos y rencores. Si alguien pregunta cuáles son los factores que EEUU observa [de cerca] para mantener su apoyo y plan estratégico, es visualizar una transición potable por apreciar-entre líderes y liderados-coherencia, unidad, disciplina; organización social y política.

Los ‘anti-normalizadores’ quieren ‘proteger’ a María Corina, pero lo que hacen es acreditar una radicalidad que ella misma no posee. Mientras nos sigan viendo ligeramente divididos las alianzas corren peligro. Azuzar divisiones no es buena idea, como no lo fue en el pasado [antipolítica].

Porque divididos hemos perdido muchas batallas, aún habiéndose ganado.

La Política de Nicomeo y el reencuentro como destino

El escritor Albert Camus decía que “el amor es la única fuerza capaz de mantener a los hombres unidos ante la injusticia y la muerte”. La transición venezolana—si quiere ser más que un trámite electoral, normativo o judicial—debe tener como eje la reconciliación emocional, un proceso que eduque en el respeto, la compasión, la responsabilidad cívica y la emoción renovada.

Esa reconciliación implica tres caminos paralelos: i.-La verdad sin manipulación: conocer, registrar y asumir los hechos, sin mentiras ni revisionismos; ii.-La justicia restaurativa: reparar, en la medida de lo posible, el daño causado; sancionar con humanidad, no con venganza; iii.-La redención colectiva: crear un relato nacional donde todos quepan, y donde la libertad no sea botín, sino propósito iv.- Saneamiento republicano: Asumir responsabilidades pasadas, presentes y futuras.

Martin Luther King Jr. afirmaba que “la oscuridad no puede expulsar la oscuridad; sólo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio; sólo el amor puede hacerlo”. En el caso venezolano esto se traduce en la necesidad de que la política deje de ser guerra y vuelva a ser servicio, diálogo y reconciliación. Se peca de ingenuo o idealista por promover luz y amor vs. oscuridad y odio? La verdad no pasa por dilucidar únicamente lo ocurrido en términos de criminalidad.

La carga de la cooperación injusta se mide, por las causas históricas que nos llevaron a un quiebre masivo de nuestros valores. No es excusa, no justifica actos criminales, pero supone una comprensión impostergable de nuestra realidad grupal. Ese ejercicio también es luz que nos saca de la oscuridad. Sin comprender las causas, no habrá modelo de poder sostenible, no habrá Estado de Derecho eficaz, no habrá justicia conductora de la paz. El sentido de justicia se nutre de la razón educada que es comprender la felicidad como un acto de amor, que es libertad.

Cómo querernos a nosotros mismos, cómo estar orgulloso de lo nuestro y elevar nuestro sentido de pertenencia, sin entender el origen y génesis de nuestros desencuentros? Galbana e indiferencia entre nosotros mismos, fue el protocolo de la ruptura del tejido social. No es historia reciente. Es otra historia vieja. Es hora de atajar esos demonios. Chavez pudo hacerlo. Eligió desatarlos. Esa es también la tarea de un líder: Encarar nuestras propias culpas como base sustancial del reencuentro.

La transición requerirá instituciones fuertes, sí, pero también líderes capaces de sentir el dolor ajeno, de hablar con los que piensan distinto, de tender puentes entre quienes se creyeron enemigos. Esa es la política del amor y la comprensión del otro como puente del rescate de la condición ciudadana, que es materia fundamental de convivencia: una política que no niega el conflicto, que no oculta la historia, y recurre a la oportunidad, al crecimiento moral, a la madurez ciudadana como estrategia consolidación republicana y transformación grupal real.

Es la política comprendida como la ética de Nicómaco [Éthica Nikomacheia] que trata sobre la organización de la comunidad y la búsqueda del bien común. Sin la virtud individual de la razón y el reconocimiento del ser humano, del hombre inteligente capaz de sobreponer la paz sobre la violencia a través del reconocimiento del otro [y de sí mismo], seguiremos perdidos en el limbo de la fuerza como herramienta torpe e inútil de reagregación social y recuperación ciudadana.

Venezuela no saldrá de su crisis sólo con decretos o elecciones. Saldrá cuando cada ciudadano decida ser parte de una nueva ética de convivencia, cuando la justicia se equilibre con el perdón, cuando el Estado se complemente con el alma.

La historia de conciencias como Política de Estado. La confesión.

La verdadera transición venezolana será aquella que-más allá del cambio de régimen-logre reconciliar las conciencias. Porque una nación sólo se redime cuando sus hijos, al mirarse nuevamente a los ojos, son capaces de decir: “No te odio. Te entiendo; construyamos juntos”.La historia enseña que las naciones se reconstruyen cuando asumen la verdad y deciden sanar.

La Sudáfrica post-apartheid-decíamos en nuestra primera entrega-es paradigma del perdón, paz y encuentro social. The Truth and Reconciliation Commission (Comisión de la Verdad y Reconciliación) presidida por Desmond Tutu, no buscó sólo justicia, sino redención colectiva. “Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no hay perdón”, dijo Tutu. Es inevitable preguntarnos: ¿Qué debemos confesar?

A través de la verdad las víctimas encontraron voz, y los victimarios, humanidad. El país entero [Sudáfrica] entendió que la paz es un acto de humildad, no un cerco de la justicia. Es verdad que sin justicia no logramos la paz. Pero también huelga decir, sin paz no existe justicia.

No invito a colocar a las víctimas en un plano de entendimiento ni olvido de crímenes abominables, ni confesar males no provocados, ni infligidos. Mal confiesa quién no delinque. Apelo es a la conciencia y a la razón humanitaria que debe analizar los hechos [no aisladamente] histórica y colectivamente. Sospecho que no hacerlo nos mantendrá la negación y la oscuridad.

En América Latina la experiencia chilena bajo Patricio Aylwin (1990–1994) mostró una senda semejante. Tras años de dictadura, Chile optó por un proceso de verdad y reparación, evitando tanto el olvido como la revancha. Aylwin insistió en que “la democracia no puede edificarse sobre la negación del dolor”, y su gobierno combinó memoria y magnanimidad: justicia dentro de lo posible, perdón dentro de lo necesario.

La España de la transición tras el franquismo, eligió otro camino: el del consenso y la amnistía. La coexistencia del viejo y el nuevo régimen era inseparable. ¿Alguien piensa que en Venezuela el cambio es caída y mesa limpia? Quien así lo piense quizás es más ingenuo que aquellos que pensamos que la construcción de un nuevo Pacto de Estado es imperativo, fundamentado la redención como reconciliación de lo irreconciliable.

El llamado Pacto del Olvido de 1977 [España]—aunque polémico—permitió que las fuerzas políticas antagónicas se unieran y votaran una Constitución democrática. No fue una amnesia moral, sino una estrategia de supervivencia nacional. Como escribió el historiador Santos Juliá, fue “un pacto para convivir sin matarse”.

Más cerca en el tiempo, Colombia ensayó su propio modelo con el Acuerdo de Paz de 2016. Muchos participaron en ese proceso con los dedos en la nariz [Dixit Padre Miguel]. El país entendió que medio siglo de conflicto no se resolvía sólo con tribunales, sino con una jurisdicción restaurativa capaz de integrar al antiguo enemigo en la comunidad política.

Es duro, polémico. Pero la historia impone estos desafíos para salir del letargo, de la espiral de la violencia que es la lógica de la destrucción […] Es permutarla por la lógica de la pedagogía del alma, que es pedagogía política; la restauración del espíritu de una nación, de un estado ausente. Como diría el filósofo John Paul Lederach, experto en mediación: “La paz duradera nace cuando los enemigos imaginan juntos su futuro”.

Un Puente Hacia el Mañana: Más Allá de la justicia punitiva.

La política del amor no significa impunidad, sino humanización del conflicto. Significa juzgar sin humillar, exigir verdad sin destruir, y sobre todo, tender la mano para reconstruir. Citando una vez más al filósofo Paul Ricoeur, el perdón auténtico no borra la culpa, sino que la trasciende: “El perdón no olvida; reescribe la memoria en un registro de paz”.

En todos esos procesos [de rescate republicano] hubo un elemento común: la humanización del adversario. ¿No lo merecen? ¿ Nunca se humanizan? La verdad es que ‘los irredentos’ son minoría. Y se hacen mayoría, pues la historia nos castiga con guerras, revoluciones rapaces y montoneras.

Esa es la raíz del amor político, no como emoción privada, sino como virtud pública; volviendo con Hannah Arendt: es el reconocimiento de la condición humana, del perdón “como la única fuerza capaz de romper la cadena infinita de las consecuencias de nuestros actos”. El perdón introduce “lo inesperado”, lo nuevo, lo que vuelve posible el futuro. Una suerte de tenaza que rompe y detiene las consecuencias incontenibles del rencor, el desquite y la rabia, origen de todo mal.

La reconstrucción no nacerá del ajuste de cuentas, sino del reencuentro de las conciencias. Albert Camus afirmaba que “amar es no odiar más”. Sabía que la justicia sin amor se convierte en venganza, la libertad sin reconciliación, en caos y la justicia sin comprensión [confesión de nuestras carencias y ausencias] en graves e indefendibles consecuencias.

Venezuela necesitará un espacio de catarsis nacional; narrar los abusos, reconocer a las víctimas y permitir que los culpables asuman su responsabilidad ante la historia y la conciencia. De lo contrario cualquier intento de transición democrática será efímero y frágil. De ese ejercicio de ‘liberación espiritual’ no debe allanarse la sociedad toda. Busquemos las causas, no las consecuencias.

En Alemania se vivió un proceso de deshumanización [holocausto] que aun se redime, que no para en su comprensión y saneamiento. Es la asunción continua de la responsabilidad como sociedad […] En Ruanda los juicios comunitarios gacaca permitieron a víctimas y victimarios compartir el mismo banco, el mismo llanto, la misma promesa de no repetición […] Lo fue también en Polonia y en los países del Este tras la caída del Muro de Berlín, donde los antiguos enemigos se sentaron a diseñar un futuro democrático común.

Venezuela no será distinta. O se perdona o se disuelve, o se ama o se extingue. Una transición es sostenible sólo si está acompañada de una pedagogía del alma. En palabras de Desmond Tutu: “Somos seres humanos porque pertenecemos los unos a los otros. El enemigo no es otro ser humano, sino la enemistad misma.”

Por eso, la transición venezolana no debe ser concebida únicamente como un cambio de poder o de modelo. La democracia no es un fin en sí mismo. Es un vehículo legítimo de búsqueda de felicidad, felicidad que es paz, paz que es justicia, justicia que es humanidad, humanidad que es amor, amor que es libertad. El renacimiento y reconstrucción espiritual de la República.

Será el tiempo de los magnánimos, de los que entienden que redimir vale más que vengar, y que gobernar es sanar. No basta con recuperar las instituciones; es vital sanar el tejido social roto.

La polarización extrema vivida ha deshumanizado al «otro», convirtiendo al adversario político en un enemigo existencial. En este contexto, la herramienta más poderosa para la paz duradera no es la fuerza, sino la capacidad de reconocer la humanidad compartida.

En el próximo capítulo, analizaremos como epílogo de este ciclo de redención como política de estado, la justicia transicional como herramienta esencial de superación de la paz difícil, de pedagogía del alma, de la paz duradera. Por cierto, es justo agradecer su comprensión, tolerancia y sana lectura.

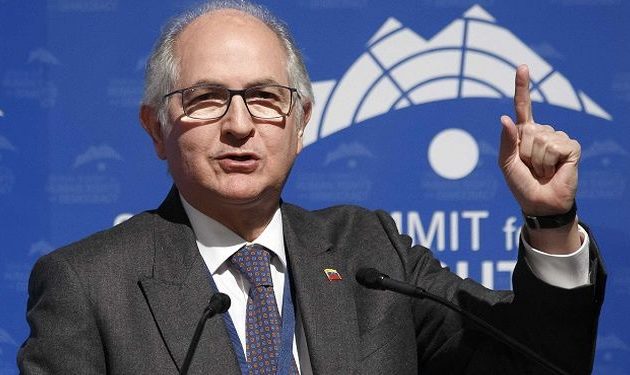

Orlando Viera-Blanco

@ovierablanco

vierablanco@gmail.com