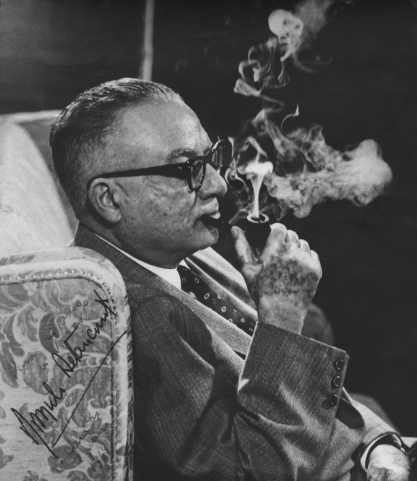

Cuando se haga una lista de los grandes jueces de la historia judicial venezolana, Jorge Rosell Senhenn ocupará uno de los lugares más destacados. Ejerció una carrera judicial desde la posición de escribiente hasta la de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y siempre bajo el manto de la probidad y el coraje para innovar. Brilló como profesor universitario, doctrinario, gremialista, esposo, padre y ciudadano larense. Fue, además, un notable deportista. Participó en 37 juegos deportivos organizados por la Federación de Colegios de Abogados; compitió en natación, tenis, ping-pong y bolas criollas.

Jorge Rosell Senhenn trabajó en la elaboración del Código Orgánico Procesal Penal junto con Sergio Brown, Magaly Vásquez y Jesús Ramón Quintero, entre otros. Su presencia en esta comisión redactora tuvo influencia en la elaboración de los principios garantistas, consagrados en la versión inicial. Hay que señalar que estos principios garantistas han sido desvirtuados por las reformas que ha sufrido este instrumento en sus versiones posteriores.

En su distinguida carrera judicial, Rosell demostró tener un pensamiento jurídico propio, el cual construyó a partir de su formación como humanista y como jurista. Es uno de los jueces que introdujo cambios novedosos en la interpretación judicial de la norma jurídica. Demostró habilidad para separarse del positivismo jurídico –cuando encontraba una norma abiertamente inconstitucional– en la búsqueda de la justicia. Pero siempre consignaba sólidas razones para justificar lo que hacía.

Esto que pretendo explicar está plasmado en su libro Crónicas de un juez penal. La otra forma de hacer justicia, en el cual el autor –a través de anécdotas y experiencias de vida– explica los complejos problemas del derecho penal y de la criminología. Rosell entendía que eran dos disciplinas íntimamente relacionadas, porque, según decía, “el derecho penal sin criminología es un cascarón vacío”. Estas reflexiones fueron objeto de una tertulia realizada el 23 de noviembre de 2023, cuando tuve el privilegio de presentar esta original obra en la cátedra Román José Duque Corredor, gracias a la iniciativa y capacidad organizativa de la profesora María Amparo Grau (https://www.youtube.com/watch?v=IR7kaN-VcD8).

La metodología de Jorge Rosell Senhenn se apartó en determinados casos complejos de las enseñanzas de Hans Kelsen, el vigoroso exponente del positivismo jurídico, quien defendía el acoplamiento de las conductas humanas a las normas de derecho positivo. Según esta visión positivista, cuando los ciudadanos ajustan sus conductas a las normas o sentencias que un régimen autoritario produce, en esa misma medida se configura un orden jurídico.

Pero el juez Rosell pudo retar esta visión positivista gracias a la formación que recibió de su tutora, Lolita Aniyar de Castro, quien le enseñó y lo orientó en la escuela del uso alternativo del derecho para la solución de problemas jurídicos complejos. El asunto ocurrió cuando Rosell le pidió orientación académica a la profesora Aniyar de Castro y ella le dijo que lo podría ayudar y hasta ser la tutora de su tesis doctoral “si lo haces sobre esto”. De inmediato puso sobre la mesa cuatro libros que el aspirante a doctor debía leer y luego discutir con su maestra. Bueno es advertir que esta escuela del uso alternativo del derecho −de estirpe marxista− no está libre de críticas, ya que fue de corte básicamente latinoamericano, aunque de inspiración europea. Algunos afirman que se trata de una especie de “teología de la liberación” en el ámbito penal. Pero Rosell aplicó sus mandatos con prudencia y los articuló con su intuición, sensatez y formación de humanista.

El primer libro que le entregó su tutora fue el de Roberto Bergalli, Crítica de la criminología. En el apéndice se incluye el “Manifiesto de México”, el cual presenta una discusión sobre la protección de los derechos humanos en materia penal. Promueve, entre otras cosas, la necesidad de educar al legislador y a los jueces en derechos humanos en el ámbito del funcionamiento de la justicia penal. Este manifiesto fue suscrito por los venezolanos Lolita Aniyar de Castro y Julio Elías Mayaudon Grau.

El segundo libro fue el del español Manuel Peris, Juez, Estado y derechos humanos. Este libro cuestiona la utilización exclusiva del positivismo jurídico como metodología para resolver conflictos judiciales. Le plantea al juez –como también lo proclama Luigi Ferrajoli– que debe ponderar la ley antes de aplicarla, porque la aplicación de la ley no es una tarea mecánica ni burocrática.

El tercer libro fue el de Pietro Barcellona y Giuseppe Cotturri, El Estado y los juristas; que defiende el uso alternativo del derecho en materia penal. Esta escuela surge en Italia, luego de la Segunda Guerra Mundial, porque el fascismo usaba a los jueces penales para reprimir a los contrincantes políticos. Aunque es una visión que parte de la idea marxista de que el derecho es producto de la clase dominante para someter a la clase dominada, el juez Rosell la deslastró de este sesgo ideológico y la aplicó sin complejos en la resolución de casos penales.

El cuarto y último libro fue el de la socióloga venezolana Karin van Groningen, Desigualdad social y aplicación de la ley penal, en el cual la autora demuestra la desigualdad en el trato penal entre el ciudadano pudiente y quien carece de recursos económicos. Este último dispone de recursos para pagar honorarios para su defensa, lo que no ocurre con el ciudadano de a pie. La interpretación que hacía el juez Rosell Senhenn procuraba igualarlos a todos, como se puede comprobar en los casos que aparecen reseñados en sus crónicas.

A este cuerpo doctrinal se sumó la obra de Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, que introduce una perspectiva garantista del derecho penal y subraya la necesidad de proteger los derechos fundamentales en la interpretación de la ley.

Este bagaje conceptual le permitió al juez Rosell Senhenn construir su propia teoría jurídica, lo que a su vez le permitió resolver casos concretos con la mira puesta en la protección de los derechos humanos de los enjuiciados. El juez que estima que está ante una ley manifiestamente injusta, debe privilegiar los principios jurídicos y no aplicar esa ley. Esta situación se presenta con mayor potencia en periodos de transición de dictaduras a democracias. Fue lo que ocurrió luego de la derrota del fascismo y del nazismo, cuando los jueces se encontraban con leyes que fueron concebidas para perseguir opositores. Aquí hay que desaplicar la ley cuando groseramente abona el terreno para la violación de derechos fundamentales y se debe privilegiar la aplicación de los principios protectores de esos derechos.

En sus sentencias, el juez Jorge Rosell Senhenn aportó una perspectiva crítica y garantista al derecho penal. Privilegió la protección de los derechos humanos y ejerció de una manera prudente la judicatura, lo que le permitió administrar justicia en el caso concreto. Despenalizó casos en los cuales una aplicación burocrática de la norma jurídica habría producido violaciones de los derechos fundamentales de los procesados.

Esa misma postura se advierte en sus votos salvados, como ocurrió con el dolo eventual y con la obediencia debida de los funcionarios policiales. En el dolo eventual, negó la mixtura entre dolo y culpa, tal como lo rechaza la dogmática penal. Con la obediencia debida de los funcionarios policiales, no aceptó que el simple cumplimento del deber fuera una causa que justificara la comisión de delitos. Es decir, el funcionario policial no puede justificar la comisión de un delito alegando que cumplía con el deber policial y con órdenes superiores.

Escapan a las breves dimensiones de este artículo examinar los distintos casos que aparecen en su libro de crónicas. Pero queda ahí el material para que las universidades abran líneas de investigación con el objetivo de examinar lo que podríamos llamar el pensamiento roselliano. Porque sus decisiones crearon una valiosa doctrina jurídica y buscaron siempre un equilibrio entre seguridad y derechos humanos.

Jorge Rosell Senhenn, más que un penalista, fue un filósofo del derecho. Las nuevas generaciones de abogados tienen mucho que aprender de este gran jurista y ciudadano larense que nos deja un ejemplo de dignidad, probidad y compromiso con Venezuela.

Ramón Escovar León

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de Confirmado.com.ve