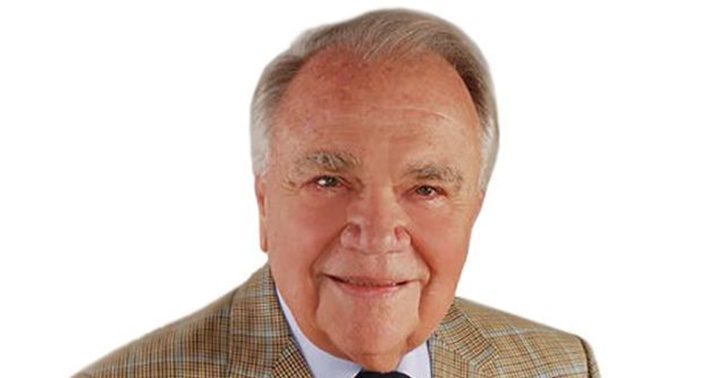

Concluyendo los dos periodos de Luis Almagro como Secretario General de la OEA, se abre un natural ejercicio de reflexión sobre su gestión. Ese fue el propósito del coloquio al que fui invitado, organizado por el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela junto con el Inter-American Institute for Democracy.

La convocatoria fue una ocasión para la reflexión, pero también un reconocimiento. Tuvo por título “Desafíos de la democracia: la doctrina Almagro”. Es frecuente que, una vez fuera del cargo, los altos funcionarios internacionales pasen al olvido rápidamente. Los que dejan huella y se recuerdan son los menos, son los que han hecho doctrina. Es su caso.

El evento tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. No podría haber ocurrido en mejor lugar, pues eso sólo definió una buena parte de la temática. La cubana no fue la única diáspora allí presente. También la nicaragüense y, naturalmente, la venezolana, entre otras. Una región asolada y saqueada por dictaduras y por el crimen organizado y, por ende, abrumada por exilios y destierros. La sala era una muestra estadística de esas diásporas.

El término me resultó inspirador. Una “doctrina Almagro” requiere pensar en la confluencia de varios corpuses jurídicos y teóricos. Ellos son el derecho internacional público en combinación con los tres “textos constitucionales” del sistema interamericano: la Carta de la OEA, firmada en Bogotá en 1948; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscripta en San José en 1969; y la Carta Democrática Interamericana, sancionada en Lima en 2001.

La Carta Democrática es de especial importancia, pues condensa la doctrina Almagro desde el comienzo. En su artículo 1 estipula que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. En ello constituye al pueblo como sujeto de derecho internacional, una innovación. El artículo 3, por su parte, define como elemento esencial de la democracia la celebración de elecciones basadas en un régimen plural de partidos y la separación e independencia de los poderes públicos; o sea, el constitucionalismo liberal como condición para la democracia.

Nada de esto es optativo. Como señaló el propio Almagro en el coloquio: “El concepto de jurisdicción domestica exclusiva no se aplica porque existe normativa y regulaciones internacionales que imponen obligaciones a los Estados y al imponer obligaciones a los Estados en el cumplimiento de esa normativa también obliga a los Estados y a la OEA conforme a la Carta Democrática a supervisar su cumplimiento”.

Allí están los principios canónicos de la OEA de Almagro, pero, además, aplicados y proyectados para hacer de la misma una organización de relevancia más allá del hemisferio occidental; un actor global. Ello ya sea acudiendo a otras arenas institucionales con la problemática hemisférica, dándole mayor visibilidad y al mismo tiempo otra perspectiva. O bien trayendo asuntos internacionales para ser debatidos en el seno de la OEA. Es decir, el principal foro político de las Américas involucrado en la discusión relevante al orden, la paz y la seguridad internacional. Tres ejemplos lo ilustran.

Es el caso de las actuaciones sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional. A partir de 2014 quedó claro que las violaciones a los derechos humanos tenían lugar de manera generalizada y sistemática, y con el objetivo de perseguir a un grupo especifico: los opositores políticos. Es decir, se trataba de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo proceder para otorgarles ese status y que permitiera entonces asignar e imputar responsabilidades individuales, asegurando el carácter imprescriptible de dichas violaciones? ¿Qué hacer para cuadrar el caso dentro del Estatuto de Roma y apelar a la Corte Penal Internacional?

Así surgió un panel de expertos internacionales en 2017, la metodología de audiencias con los testimonios de las víctimas y sus familias, y la documentación de los métodos represivos y sus magnitudes: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tormentos y vejaciones, una crisis humanitaria profunda: el hambre y la enfermedad como armas en una guerra contra la población.

De allí surgió un primer informe de 400 páginas en mayo de 2018. Hubo varias actualizaciones, pero con ese primer informe el SG refirió el caso a la Corte, luego adjuntado a la petición de investigar formulada por seis países del hemisferio. El caso continúa bajo investigación, el Fiscal debe aplicar la complementariedad, no tan solo invocarla. En Venezuela ninguna instancia judicial es independiente del partido de gobierno: la cadena de mando siempre termina en el jefe del Estado, el dictador Maduro. Siete años más tarde, es obvio que sólo la justicia internacional puede hacer justicia en Venezuela.

Bolivia y Haití en la “Comisión de Venecia”, Comisión Europea para la Democracia a través de la Ley. Al intentar introducir la reelección indefinida en 2016, Evo Morales fue derrotado en un referéndum. A posteriori, desconociendo dicha consulta—que el propio gobierno había dictado vinculante y con fuerza de ley—el Tribunal Constitucional dio entrada a una demanda del Ejecutivo por la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la constitución, incluyendo el que autorizó el referéndum. La demanda también invocaba una supuesta incompatibilidad entre dichos artículos y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Es decir, la reelección indefinida como un derecho humano, un pretendido “derecho a la perpetuación”. Ante la consulta del SG en 2018, la comisión corroboró que no existe un específico “derecho humano a la reelección”. Las restricciones en ese terreno pertenecen a la esfera de los derechos a la participación política, notando que en todo arreglo constitucional existen diversas clases de limitaciones al respecto. Los límites a la postulación generalmente se derivan de la necesidad de prevenir que aquellos ya en ejercicio del poder se aprovechen del cargo para perpetuarse o para utilizar indebidamente los recursos públicos.

O ambos a la vez. Predeciblemente, el gobierno de Bolivia adujo que “la Comisión de Venecia no tiene ningún rol en las Américas”, sin darse cuenta que ese punto no la descalificó, ya que, por el contrario, subraya su imparcialidad y neutralidad, condición necesaria para toda opinión jurídica.

En junio de 2024 el SG consultó a la Comisión acerca de posibles soluciones constitucionales y legislativas para llevar a cabo elecciones en Haití. Luego de una serie de reuniones y consultas, la Comisión emitió su opinión en diciembre de 2024, con el objetivo de “asistir a las autoridades haitianas en todo lo que hace a los elementos esenciales para administrar una elección democrática”.

Siendo el tema dominante, la inseguridad fue prioritaria para la Comisión. Destacó por ello el deterioro acelerado de la seguridad en el segundo semestre de 2024, recomendando su restablecimiento como condición necesaria para llevar adelante cualquier elección o referéndum, incluyendo el de una proyectada nueva constitución. Pues el accionar de pandillas es el mayor impedimento para ejercer el derecho a la participación electoral y a ser elegido.

En este sentido, enumeró una serie de recomendaciones adicionales, una vez reconstruido un umbral mínimo de seguridad, para aumentar la transparencia, efectividad y credibilidad de una elección. A saber, dado el alto porcentaje de haitianos fuera del país, implementar un sistema de voto en el exterior, garantizar un sistema neutral de financiamiento de partidos políticos y medios de comunicación, y lograr mayor equidad de género y participación de los jóvenes, entre otros.

Quedó claro que es impensable llevar a cabo elecciones mínimamente creíbles en las condiciones actuales. Balcanizado por la captura de grupos criminales rivales, Haití es un país desestatizado, no tiene “Estado” en el sentido estricto del término. Su reconstrucción es requisito para siquiera plantear dichas elecciones.

La OEA y el crimen de agresión de Rusia a Ucrania. Ni bien ocurrida la invasión de febrero de 2022, Almagro se pronunció condenándola fuertemente. De inmediato, la llamó “guerra de agresión”. En abril promovió una resolución del Consejo Permanente suspendiendo a la Federación Rusa como Estado Observador de la OEA por el crimen de agresión, siguiendo los lineamientos del concepto según fue introducido en Nuremberg en 1945.

Apoyó a Ucrania en la conformación de tribunales internacionales para juzgar dicho crimen y otros, y en su plan de paz, adhiriendo y ratificando siempre el carácter no-negociable de su soberanía y su integridad territorial, incluyendo Crimea. Asistiendo a dichas reuniones—ya sea en Estonia, en Suiza o en Nueva York—y abriendo las puertas de la OEA a las autoridades ucranianas—ya sea en Washington o en las Asambleas Generales de Lima y Asunción—Almagro dejó instalados sus principios.

Con cierta frecuencia se escucharon voces en desacuerdo. Que no era conveniente llevar la problemática de las Américas a instancias extra-regionales. O que no era del interés de la OEA ni de los países miembros emitir pronunciamientos sobre una crisis en Europa, la guerra en Ucrania. No obstante, esa ha sido una dimensión central de la “Doctrina Almagro”: hacer de la OEA una organización global. Pues, por lo expuesto, en tanto existan obligaciones mutuas, que son sistémicas, no hay problemáticas locales.

En esto es oportuno recordar a Martin Luther King en 1963: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad. Lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente”. Almagro suscribió y aplicó este fundamental principio.

Héctor Schamis