MÉXICO D.F. – ¿Cómo conciliar la política y la ética o, siendo más realistas, cómo manejar la tensión entre ambas? Esta es la pregunta que se planteó el sociólogo alemán Max Weber en «La política como vocación», una conferencia que pronunció ante la Asociación de Estudiantes Libres el 28 de enero de 1919, durante la efímera Revolución de Múnich. Más de un siglo después, su ensayo sigue siendo un duro recordatorio de los peligros superpuestos de la demagogia, el liderazgo carismático y el fanatismo ideológico.

En el centro del ensayo de Weber hay una pregunta crítica: ¿Cuál es el fundamento ético de la política? Su respuesta radica en el ahora famoso contraste entre la «ética de la convicción» y la «ética de la responsabilidad». Aunque reconocía la fuerza moral de la primera, Weber se inclinaba por la segunda. Para él, una verdadera «vocación política» exigía un compromiso apasionado con una causa, pero atemperado por la moderación, el desapego y, sobre todo, un profundo sentido de la responsabilidad. Sólo un político con tales cualidades, argumentaba, merecía «poner su mano en la rueda de la historia».

Por el contrario, advertía Weber, los demagogos de su época encarnaban una tendencia peligrosa. «Actuando bajo una ética absoluta», escribió, estos líderes se sentían responsables «sólo de velar por que no se apague la llama de la convicción: por ejemplo, la llama de la protesta contra las injusticias del orden social». Si sus acciones no logran el fin deseado, «responsabilizarán al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios que los hizo así».

Weber comparó a los revolucionarios alemanes de aquel periodo con los teólogos del siglo XVII que esperaban el inminente regreso de Cristo: ambos exhibían un «chiliasmo orgiástico» y una ferviente creencia en una «apertura escatológica de la Historia.» Demagogos, revolucionarios y profetas por igual proclamaban un futuro radiante que siempre estaba a nuestro alcance. Para acelerar su llegada, nada parecía imposible. Pero ningún fin, por sagrado que fuera, podía justificar que se ignoraran las consecuencias reales de los medios.

La crítica de Weber se extendía incluso a los pacifistas. Dado que la fuerza es el instrumento ineludible y definitorio del poder, Weber advertía contra «la ingenuidad de creer que del bien sólo procede el bien y del mal sólo el mal». Con demasiada frecuencia, argumentaba, ocurre lo contrario, y «quien no lo vea es un niño, políticamente hablando». De esa paradoja extrajo una lección más amplia: en ningún lugar era más evidente la «trágica deformación» de la condición humana que en la política. Por eso, consideraba la política como la «lenta perforación de duras tablas».

Pero aunque Weber no ofrecía recetas para la salvación o la felicidad, tampoco abogaba por la pasividad, el conservadurismo o la política reaccionaria. En su lugar, propuso una forma apasionada pero realista de defender los valores más elevados de la humanidad. Esta era, para él, la esencia de la «ética de la responsabilidad».

Los demagogos, revolucionarios y pacifistas anónimos que Weber criticó en su conferencia -los abanderados de la «ética de la convicción»- fueron Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg y Kurt Eisner, líder de la Revolución de Múnich y entonces jefe del gobierno revolucionario de Baviera. Los asistentes recordaron que Weber los citó por su nombre, pero los omitió en la versión impresa, que se publicó meses después del colapso de la revolución.

Weber también dejó sin nombrar a otro personaje en su conferencia: el «tipo puro» de político que encarnaba la «ética de la responsabilidad». Ese personaje no era otro que el propio Weber.

La pasión secreta de Weber

Weber tenía 54 años cuando pronunció su conferencia de Múnich. Para entonces, era un sociólogo y filósofo social muy respetado, con una obra monumental -aunque inédita en su mayor parte-. Había llegado a Múnich para reanudar su vida académica tras años de retiro forzoso debido a una larga y dolorosa depresión.

Su postura política en aquella época desafiaba cualquier clasificación. Como muchos de sus contemporáneos, Weber era un entusiasta partidario de la Primera Guerra Mundial: «Sea cual sea el resultado, esta guerra es grande y maravillosa», escribió en agosto de 1914. En particular, su apoyo no estaba impulsado por el romanticismo pangermánico, sino por el realismo.

Según Weber, Alemania tenía un destino geopolítico ineludible: mientras Suiza podía ser la guardiana de «la libertad y la democracia» y de «valores culturales mucho más íntimos y eternos», Alemania no tenía más remedio que afirmar su poder frente a la Rusia zarista y la hegemonía angloamericana.

Como recordaría más tarde el filósofo Ernst Bloch, Weber vestía uniforme todos los domingos. Ansiaba servir en el frente, pero su contribución adoptó otra forma: se dedicó, con la misma intensidad disciplinada que ponía en su erudición, a dirigir los hospitales militares de Heidelberg.

Sin embargo, al poco tiempo, el entusiasmo de Weber dio paso a la desilusión. Las estrategias políticas, diplomáticas y militares del Kaiser le parecieron no sólo equivocadas, sino espectacularmente estúpidas. Lo que había defendido como una guerra necesaria y defensiva contra el imperialismo ruso se había transformado en una temeraria empresa expansionista encabezada por «locos» militares y sus aliados industriales.

Weber denunció la política anexionista de Alemania en Bélgica y predijo correctamente que los ataques de submarinos a barcos civiles arrastrarían a Estados Unidos a la guerra. En su opinión, ningún líder político estaba a la altura del momento: ni el káiser Guillermo II, al que despreciaba, ni la sucesión de cancilleres que capitularon ante la arrogancia de los militares. «¡No hay un solo hombre de Estado, uno solo, para manejar la situación! Y pensar que ese hombre que no existe es indispensable», escribió en 1915 a su viejo amigo, el pastor y político liberal Friedrich Naumann.

Durante un tiempo, Weber incluso creyó que podría ser un estadista de ese tipo. En 1916, viajó a Berlín para intentar poner «la mano en la rueda de la historia», pero sus esfuerzos quedaron en nada. Ni sus previsiones sobre las consecuencias económicas de la guerra ni sus planes de actuar como representante informal de Alemania en Polonia -concediendo a ese país ocupado cierta autonomía- recibieron la menor atención. «Es muy poco probable que haya algo para mí», se quejaba. Incluso sus amigos más devotos, como el psiquiatra y filósofo germano-suizo Karl Jaspers, temían que sus actividades políticas le distrajeran de su trabajo académico.

Sobre todo, Weber lamentaba la inutilidad de ser un político vicario. Aunque confesaba estar «harto de irrumpir en los despachos de la gente para ‘hacer algo'», seguía aferrado a la esperanza: «Todos saben que, si me necesitan, siempre estaré a mano».

Weber creía que en aquella época la política tenía un único objetivo primordial: asegurar el futuro de Alemania persiguiendo la paz. Pero no apoyaba la paz a cualquier precio, y menos aún el humillante acuerdo que, en su opinión, proponían los pacifistas. La república, creía, sólo podría sobrevivir si la paz preservaba su dignidad.

En su lugar, Weber imaginó una alternativa constitucional y republicana que rechazaba tanto el militarismo pangermánico como la revolución social. Desde la Revolución Rusa de 1905, y especialmente después de que los bolcheviques tomaran el poder en 1917, Weber había escrito extensamente sobre el socialismo, descartándolo por inviable desde el punto de vista político y práctico. No veía ningún camino plausible para hacer realidad la visión utópica del Manifiesto Comunista.

Aunque la política era la pasión secreta de Weber, y siguió siéndolo durante el resto de su vida, su papel político le seguía siendo esquivo. Incapaz de aconsejar, influir, mandar o influir directamente en los acontecimientos, continuó enseñando mientras se dedicaba a su monumental libro de 1920Sociología de la religión.

Un profeta sin seguidores

Los jóvenes daban esperanzas a Weber, pero ¿podría aportarles claridad en medio de la confusión que estaban viviendo? Dos años antes de pronunciar «La política como vocación», Weber presidió unos seminarios en el castillo de Lauenstein, en Baja Sajonia, a los que asistieron destacados escritores de diversas tendencias políticas y un círculo de estudiantes con tendencias liberales, socialistas y pacifistas. Como contó más tarde su esposa Marianne en su exhaustiva biografía, aquellas reuniones se convirtieron en un ensayo del conflicto generacional que pronto se extendería fuera de la sala de conferencias y a las calles de Múnich.

Entre los jóvenes que asistían a los seminarios de Weber se encontraba el intenso y atormentado poeta y dramaturgo Ernst Toller. Veterano de la Gran Guerra gravemente herido, Toller había pasado de los hospitales psiquiátricos a las celdas de las prisiones a causa de su militancia pacifista. Su preocupación, como escribió más tarde en sus memorias, iba «más allá de los pecados del Kaiser o de la reforma electoral», los temas que abordaba Weber. Él y sus camaradas querían nada menos que «crear un mundo nuevo, cambiar el orden existente, cambiar el corazón de los hombres».

Los estudiantes, recordaba Marianne Weber, respetaban el «ethos controlado» de su marido y su «sobria incorruptibilidad», pero se erizaban ante «esa mente científica que era incapaz de ofrecer una forma sencilla de resolver los problemas y que se preguntaba sobre cada ‘ideal social’ por qué medios y a qué precio podía alcanzarse.»

Pero Weber no desesperó, instando a sus alumnos a «cascar las duras nueces» del trabajo científico y a buscar el conocimiento de sí mismos y del mundo a través de datos objetivos y no de «revelaciones». No creía en la profecía social. Sin embargo, como observó Marianne, sentía un profundo parentesco no con los incomprendidos padres de la ciencia, sino con el profeta bíblico Jeremías, un «titán de la invectiva» que denunciaba por igual a su rey y a su pueblo. Sin apóstoles a su lado ni esperanzas de éxito, Weber siguió adelante, impulsado únicamente por la rectitud de su crítica. «Le envolvía», recuerda Marianne, «el patetismo de la soledad interior».

¿De dónde procedía ese realismo trágico? Desde muy joven, Weber supo que era inmune al hechizo y la comodidad de la religión o de sus sucedáneos ideológicos. Entendió ese hechizo lo suficientemente bien como para convertirlo en el tema de algunas de sus mejores obras, pero sus intereses le impulsaron en la dirección opuesta, hacia la labor científica de desmitificar el mundo.

En el universo de Weber no había lugar para ilusiones ni simplificaciones. Su concepto de «tipos ideales» ofrecía un marco para comprender los sistemas económicos, las instituciones jurídicas, la ética religiosa y las fuentes de la dominación política. Pero si algo definía la condición humana era la inevitabilidad del conflicto. Frente a esta dura e irreductible realidad, Weber consideraba la política como la vocación más noble, ya que ninguna otra actividad tocaba tan profundamente el núcleo trágico de la vida. En su nivel más alto, la acción política podía elevar la existencia misma, modelando su calidad moral.

Pero el hombre que llegó a Múnich en noviembre de 1918 descubrió que los mismos estudiantes a los que una vez había predicado la «ética de la responsabilidad» en el castillo de Lauenstein seguían ahora a Eisner, un líder carismático animado por la «ética de la convicción», un demagogo sacado directamente de las propias páginas de Weber.

De la esperanza a la desesperación

La Revolución de Múnich se desarrolló entre noviembre de 1918 y mayo de 1919 en tres etapas -socialdemócrata, anarquista y comunista- antes de ser aplastada por una reacción nacionalista y antisemita que acabó dando lugar al Partido Nazi.

Comenzó tras la derrota de Alemania en la Gran Guerra. La exaltación de 1914, el fervor patriótico y la embriaguez de la gloria prometida habían dado paso al racionamiento, el hambre, la enfermedad y la muerte. Casi dos millones de soldados alemanes habían muerto, con más de cuatro millones de heridos y otro millón de prisioneros. La Rusia bolchevique ya estaba fuera de la guerra en virtud del Tratado de Brest-Litovsk, y el destino de Alemania dependía ahora de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

En Weimar se proclamó una república el 9 de noviembre bajo el liderazgo del Partido Socialdemócrata (SPD). Pero la democracia parlamentaria era un resultado intolerable para los revolucionarios que aspiraban a emular -y en última instancia superar- el logro de Lenin. Pronto estallaron levantamientos en varios puertos y ciudades.

En Berlín, Liebknecht y Luxemburg fundaron la Liga Espartaco con el objetivo de crear una república socialista libre. El 15 de enero, ambos fueron asesinados por soldados leales a Gustav Noske, cuyas disciplinadas y feroces fuerzas incluían a miles de voluntarios paramilitares(Freikorps), muchos de ellos curtidos veteranos de las unidades de élite de los soldados de asalto alemanes.

Para entonces, sin embargo, en Múnich ya se había impuesto otro tipo de revolución. En noviembre de 1918, la monarquía bávara se derrumbó en sólo cinco días, gracias a una movilización pacífica de decenas de miles de trabajadores y soldados. El movimiento fue dirigido, improbablemente, por Eisner, un intelectual y editor judío de 51 años.

Encarcelado a principios de 1918 por su pacifismo militante y liberado en octubre, Eisner se convirtió en el héroe del momento. Sus discursos en las plazas, auditorios, asambleas y cervecerías de Múnich electrizaron a «las masas», un término central tanto en el vocabulario como en la visión de la revolución, aunque en realidad esas masas movilizadas no representaban más del 10% de la población. El 8 de noviembre, a la espera de las elecciones parlamentarias, el Consejo Nacional Provisional declaró a Eisner primer ministro-presidente del Estado Popular de Baviera.

Gustav Landauer, amigo y colaborador de Eisner, lo describió como un «hombre modesto, puro y honorable, que se ha ganado la vida como escritor precario» y que de repente se convirtió en «el líder espiritual de Alemania por el mero hecho de que este valiente judío es un hombre de espíritu». Un obrero militante se hizo eco del sentimiento: «Es la espada de la revolución, ha derrocado a los veintidós reinos de Alemania, es nuestro brillante líder; lo defenderé hasta la muerte». A pesar de su sentido del humor autocrítico, el propio Eisner adoptó un tono mesiánico:

«El mundo parece hecho pedazos, perdido en el abismo. De repente, en medio de la oscuridad y la desesperación, suenan trompetas que anuncian un nuevo mundo, una nueva humanidad, una nueva libertad».

La repentina aparición de un gobierno revolucionario cogió a casi todo el mundo por sorpresa. Su impacto fue inmediato: Eisner defendió el sufragio femenino y la jornada laboral de ocho horas, mientras los consejos obreros dirigidos por intelectuales se unían a su bando, junto con los soldados recién llegados del frente.

Pero el gobierno de Eisner se encontró con una feroz resistencia. Los partidos centristas y conservadores, la burocracia, las clases medias, la prensa dominante, el clero católico y otros grupos religiosos (incluida la comunidad judía), las cofradías ultranacionalistas, muchos profesores y estudiantes universitarios, las misiones diplomáticas de los aliados de Alemania y la mayoría de los agricultores bávaros consideraban el nuevo régimen una aberración intolerable.

Casi de la noche a la mañana, la pacífica y cultivada Múnich se convirtió en un escenario en el que el siglo XX ensayaba su futuro. Destacados intelectuales, escritores y bohemios se unieron al gobierno, junto a economistas como Edgar Jaffé, Lujo Brentano y Otto Neurath, y pedagogos como F.W. Foerster, todos ellos convencidos de que la revolución marcaría el amanecer de una nueva era.

La ciudad se convirtió en un crisol. Los revolucionarios espartaquistas se mezclaron con los agentes de Lenin, mientras futuros nazis como Rudolf Hess y Ernst Röhm se curtían en política. El nuncio Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, enviaba informes al Vaticano. Escritores y pensadores como Thomas y Heinrich Mann, Rainer Maria Rilke, Victor Klemperer, Martin Buber y Lion Feuchtwanger fueron testigos directos de la agitación. Y en los márgenes, un pintor fracasado de 29 años y veterano amargado llamado Adolf Hitler deambulaba por mítines y cuarteles en busca de una válvula de escape para su rabia.

Sin embargo, la violencia tardó en estallar. Cuando Weber pronunció su conferencia sobre «La política como vocación» el 28 de enero, apenas habían transcurrido 11 semanas desde la llegada de Eisner al poder. La revolución seguía buscando un rumbo y el orden republicano pendía de un hilo.

En opinión de Weber, el gobierno de Eisner era un desastre. Antes de empezar su conferencia, Weber declaró: «Esto no merece el honorable nombre de revolución: es un carnaval sangriento». Entre los oyentes había estudiantes que dejarían su propia huella en la historia: el filósofo Karl Löwith; Max Horkheimer, cofundador de la Escuela de Fráncfort; y Carl Schmitt, que se convertiría en uno de los principales teóricos del nazismo.

El carnaval sangriento

En Múnich, Weber se enfrentó al «Aleph del siglo»: un país convulso, una ciudad polarizada y febril, un demagogo carismático en decadencia, un parlamento debilitado, una revolución que se precipitaba hacia su apoteosis y una reacción nacionalista liderada por militares que ganaba impulso rápidamente. Estaba horrorizado.

La convergencia de la agitación histórica y la crisis personal dio a sus palabras la gravedad de una revelación profética. Su rechazo del presente reflejaba su ansiedad por el futuro, ya que estaba convencido de que el destino de Alemania y Europa se decidiría allí mismo. Destilando este momento, «La política como vocación», aunque pretendía abordar circunstancias políticas inmediatas, trascendió su tiempo y se convirtió en un texto definitorio del liberalismo moderno.

Amonestando a sus jóvenes oyentes revolucionarios, Weber habló como un profeta erudito clamando en el desierto: «Quien busque la salvación de su alma y la de los demás no debe hacerlo por el camino de la política, cuyas tareas son muy distintas y sólo pueden cumplirse por la fuerza». Su crítica a la «ética de la convicción» tenía su origen en los recientes estallidos de violencia política:

«¿No vemos que los ideólogos bolcheviques y los espartaquistas producen los mismos resultados que los de cualquier dictador militar precisamente porque utilizan este medio de la política? ¿En qué se diferencia el gobierno de los consejos de obreros y soldados del de cualquier gobernante del antiguo régimen si no es en la persona de quien detenta el poder y en su amateurismo? ¿En qué se diferencian los ataques de la mayoría de los representantes de la (supuesta nueva) ética a sus adversarios de los ataques de cualquier otro demagogo?»

Mientras que los bolcheviques rusos habían ganado, los espartaquistas de Berlín habían fracasado en su intento de alcanzar el poder. En Munich, sin embargo, el «aficionado» Eisner estaba al timón. Los «ataques» mencionados por Weber los había sufrido él mismo. El 4 de noviembre de 1918, dos furibundos representantes de «la nueva ética» (los literatos, como él los llamaba burlonamente) le gritaron en un mitin: el anarquista Erich Mühsam y el leninista germano-ruso Max Levien. Exclamó,

«¡Se dirá que se distinguen por su noble intención! Bueno, pero de lo que estamos hablando aquí es de los medios utilizados, y los adversarios combatidos también reclaman para sí, con total honestidad subjetiva, la nobleza de sus intenciones últimas.»

Aunque planeaba escribir una «Sociología de la revolución» -un proyecto que nunca llegó a completar-, Weber utilizó su conferencia para trazar lo que veía como una espiral descendente que se producía ante sus ojos. Una vez que líderes como Eisner desatan las pasiones populares, pierden rápidamente el control. Por nobles que sean sus ideales, sus acciones descansan en el aparato que crean, y ese aparato no está compuesto por almas puras, sino por «los guardias rojos, los pícaros y los agitadores», que inevitablemente exigen sus recompensas:

«En las condiciones de la lucha de clases moderna, el líder tiene que ofrecer como recompensa interna la satisfacción del odio y el deseo de venganza… la necesidad de difamar al adversario y acusarlo de herejía».

Para los apparatchiki, las recompensas externas significaban «poder, botín y prebendas». Weber advirtió a los marxistas de su audiencia: «No nos engañemos … la interpretación materialista de la historia no es un carro que se toma y se deja a capricho, y no se detiene ante los autores de la revolución.»

Consciente de que sus jóvenes oyentes darían prioridad a la convicción sobre la responsabilidad, Weber cerró su conferencia con una línea del Fausto de Goethe: «El diablo es viejo; envejece para entenderlo». Sus repetidas referencias a las «fuerzas demoníacas» que impregnan la política fueron proféticas, ya que preveía «una Era de Reacción» que se asentaría en Europa en menos de una década. Si eso ocurría, las aspiraciones morales de sus oyentes -que Weber admitía compartir- se volverían inalcanzables. Alemania no se enfrentaba al «amanecer del verano», predijo, sino a una «noche polar de gélida dureza y oscuridad».

Su público se estremeció, al igual que lo había hecho Toller en Lauenstein. «Weber rasgó todos los velos del pensamiento ilusorio y, sin embargo, nadie pudo dejar de sentir que en el corazón de esa mente clara latía una profunda seriedad humana», dijo Löwith. Pero muchos no estaban dispuestos a abandonar sus ilusiones. Horkheimer recordaba: «Todo era tan preciso, tan científicamente austero, tan libre de valores, que volvimos a casa completamente desolados».

La ilusión perduró, pero fue Weber quien se mostró clarividente, ya que el «carnaval» se había vuelto sangriento. Apenas tres semanas después de la conferencia de Weber, Eisner se dirigió al Parlamento para presentar su dimisión y fue asesinado por un joven aristócrata, Anton Graf von Arco auf Valley, que pretendía demostrar su «verdadera» identidad alemana a la Sociedad Thule, nacionalista de extrema derecha, que le había rechazado porque su madre era judía. Aunque Weber no se instaló definitivamente en Múnich hasta junio de 1919, fue testigo del acto inaugural de esta tragedia.

Tras el asesinato de Eisner, un débil gobierno socialdemócrata que incluía a Neurath y Jaffé, amigos íntimos de Weber, intentó impulsar reformas audaces y originales. Pero pronto fue barrido por los consejos obreros, que el 6 de abril anunciaron la Primera República Soviética de Baviera, un insensato experimento anarquista que pretendía rehacer el mundo en siete días. A diferencia de Dios, duró menos de una semana antes de ser suplantada por la abiertamente autoritaria Segunda República Soviética Bávara, que fue aplastada el 1 de mayo por las tropas bávaras y prusianas. Fue en esas filas donde apareció por primera vez la esvástica, un oscuro presagio de lo que estaba por venir.

El gran filo-semita

Los principales protagonistas de este drama no sobrevivieron a sus secuelas. Landauer, el líder intelectual del anarquismo romántico, fue salvajemente golpeado con culatas de fusil y garrotes, y luego asesinado el 2 de mayo.

Weber también murió joven. Tras breves e infructuosas incursiones en política, regresó a Múnich en junio, justo cuando la universidad y la ciudad estaban siendo invadidas por autoridades xenófobas, nacionalistas, militaristas y antisemitas. Erigiéndose en ejemplo vivo de la ética protestante que entonces estudiaba, Weber se lanzó de nuevo a escribir y dar conferencias, expresando opiniones liberales impopulares que le valieron el injusto calificativo de «padrino de la República Soviética».

Esta lucha pública se desarrolló en paralelo a una angustia privada casi insoportable incluso para un hombre del temperamento estoico de Weber: el suicidio de su hermana viuda, que dejó cuatro hijos, y su torturada relación amorosa con la esposa de Jaffé, Else, una antigua discípula con la que editó el legendario Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik («Archivos de Ciencias Sociales y Política Social»).

Weber estaba especialmente indignado por el «loco antisemitismo» que envenenaba incluso a sus colegas. Demostrando su independencia moral, defendió a sus antiguos adversarios judíos hasta tal punto que Leo Löwenthal, con Horkheimer futuro fundador de la Escuela de Fráncfort, le llamó «el gran filosemita».

Fiel a esa descripción, Weber defendió con éxito a Neurath ante los tribunales e hizo lo mismo con Toller, argumentando que «en un acto de rabia, Dios le hizo político». Incluso reconoció públicamente la buena fe de Eisner y habló en defensa de varios otros líderes encarcelados, explicando a los jueces el significado de la «ética de la convicción». Por eso omitió el nombre de Eisner en la versión publicada de «La política como vocación».

A pesar de todo su idealismo, la Revolución de Múnich confirmó la observación de Weber de que «lo bueno no sigue a lo bueno, sino a menudo lo contrario». Los demagogos, socialistas, pacifistas, anarquistas y comunistas que la dirigían habían cometido el mayor pecado político de todos: ignorar la realidad.

Resultó que la política no consistía en elaborar planes elevados que pasaran por alto los obstáculos prácticos. Las clases trabajadoras no eran mayoritarias en Baviera ni en Alemania. Las fábricas, ahora controladas por jefes burocráticos y militares, no abrazaron el socialismo, sino que permanecieron dentro de las estructuras capitalistas. Y no todos los seguidores de Eisner y Landauer eran idealistas como ellos; muchos cambiaron rápidamente de bando, buscando sus «recompensas internas y externas» entre las triunfantes fuerzas de extrema derecha.

Quizá lo más importante es que los revolucionarios se equivocaron sobre su verdadero adversario. No era el SPD, al que tachaban de tímido y reformista, sino el militarismo pangermánico que Weber previó y al que no supieron enfrentarse.

Convencidos de que Occidente había entrado en una fase terminal de decadencia, los fundadores de la Escuela de Fráncfort huyeron a Estados Unidos, donde construyeron libremente una tradición intelectual en desacuerdo con el orden económico de su país de acogida. Los revolucionarios, por su parte, se aferraron a la creencia de que el orden constitucional y parlamentario que defendía Weber había quedado enterrado para siempre. Pero al denunciar y prohibir al «archirreaccionario» Weber, despejaron el camino al verdadero reaccionario: Schmitt.

Aunque Weber tenía razón al condenar a esos revolucionarios románticos, pasó por alto algunos matices importantes. Eisner, por ejemplo, se parecía mucho más al socialista ruso moderado Alexander Kerensky que a León Trotsky. Landauer, el anarquista, era un místico utópico que detestaba la voluntad de poder de los marxistas. Políticamente, ¿era realmente tan irresponsable la postura pacifista de Eisner? Si hubiera perdurado, podría haber suavizado los términos punitivos del Tratado de Versalles. ¿Y los experimentos comunales de Landauer eran totalmente irrealizables, al menos a una escala modesta? No necesariamente.

En su conferencia de 1917 «La ciencia como vocación», Weber había asumido que el «encanto» nunca podría restaurarse en el desencantado mundo posterior a la Ilustración. Sin embargo, Eisner y Landauer, sostenidos por la esperanza utópica, se aferraron a ella. Ambos encarnaron la «ética de la convicción» hasta el final y pagaron el precio más alto.

A diferencia de Weber, estos líderes radicales no comprendieron la profundidad del secular odio judío de Alemania, que acabaría condenando su proyecto político. Desde el principio de la revolución, advirtió Else Jaffé: «El separatismo está levantando la cabeza y se va a adornar de antisemitismo».

La consecuencia más desastrosa de la revolución bávara fue que preparó el terreno para el ascenso de Hitler, a partir de su llegada a Múnich en noviembre de 1918. Mientras que algunos biógrafos remontan su antisemitismo a sus años en Viena, otros, como Ian Kershaw, ven sus orígenes en Múnich, donde electrizó a las mismas multitudes que Eisner había agitado meses antes. Con el demagogo fascista emulando al socialista, la teoría de Weber sobre el carisma se había visto sombríamente reivindicada.

Weber murió de neumonía en junio de 1920. Su furia contra el Tratado de Versalles y la tensión de unas luchas políticas incesantes y solitarias agravaron sin duda su agotamiento, aunque nunca perdió su determinación. Tras haber defendido el frágil orden constitucional y parlamentario de Alemania contra el frenesí de la pasión revolucionaria y el atractivo de la dictadura nacionalista, no vivió para ver los diabólicos extremos a los que llegaron estas fuerzas cuando finalmente llegó la «noche polar» que él previó.

El espectro de Múnich

Al igual que el asesinato de Eisner presagió el del ministro de Asuntos Exteriores Walther Rathenau en 1922, los disturbios de 1919 presagiaron el colapso de la República de Weimar, socavada a su vez por facciones izquierdistas cuyo desprecio por la política parlamentaria les cegó ante los peligros del militarismo y el ultranacionalismo.

Este patrón se repitió en España, donde los odios ideológicos y el desdén de la izquierda por la democracia liberal fracturaron la república y dieron poder a la derecha nacionalista, culminando en la dictadura de cuatro décadas de Francisco Franco. En América Latina se produjeron dinámicas similares, sobre todo en Chile en la década de 1970.

Las advertencias de Weber sobre los revolucionarios carismáticos y su rígida «ética de la convicción» se vieron confirmadas por el trágico curso de la Revolución Cubana. Generaciones de estudiantes latinoamericanos siguieron el camino de Fidel Castro y el Che Guevara, y el resultado de esta visión milenarista del mundo sigue siendo demasiado evidente en Cuba y Nicaragua hoy en día.

Y el ciclo todavía tiene que seguir su curso. Hace apenas unos años, parecía inimaginable que nuestras democracias volvieran a enfrentarse a las fuerzas que fracturaron la Alemania de entreguerras. Sin embargo, aquí estamos, ahogados en lo que pasa por populismo. A pesar de sus diferencias, figuras como el presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, el primer ministro indio Narendra Modi y el ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se asemejan al modelo de Schmitt de un dictador que entiende que toda la política se reduce a la distinción amigo-enemigo.

Algunos países como Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania no han olvidado del todo las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, resistiendo por los pelos la atracción del autoritarismo. Pero Estados Unidos -en vísperas de su 250 aniversario- corre ahora el peligro real de sucumbir a él.

Sin duda, los líderes populistas no son los únicos que ven la política a través de la lente polarizadora y aplanadora de Schmitt. Muchos estudiantes universitarios de Estados Unidos y Europa, animados por una versión más vaga y menos articulada de la «ética de la convicción», también la han abrazado. Pero a diferencia de los revolucionarios de 1919, que desecharon con impaciencia las advertencias de Weber en pos de la justicia social y económica, los jóvenes de hoy suelen confundir altruismo con narcisismo.

Los jóvenes de 1919 se unieron a la revolución y, como Eisner y Landauer, muchos de ellos murieron por ella. ¿Qué están dispuestos a arriesgar los insurrectos universitarios? Sus predecesores se apartaron de la política activa no para eludir responsabilidades, sino para construir un marco para el cambio social. En cambio, los movimientos estudiantiles actuales parecen carecer de una visión utópica coherente.

Dicho esto, hay una causa que preocupa sobre todo a los jóvenes idealistas de hoy: Palestina. Pero con demasiada frecuencia, el apoyo a los derechos palestinos se mezcla con el apoyo a Hamás y el antisemitismo. Del mismo modo que el antisemitismo no justifica la matanza de Gaza, la matanza de Gaza tampoco justifica hacer la vista gorda ante el antisemitismo o las atrocidades cometidas por Hamás.

He aquí otro sombrío eco de 1919. Al igual que los idealistas de Múnich, que creían que su revolución marcaría el comienzo de una era de armonía universal y disolvería antiguos odios, las generaciones judías de la posguerra esperaban ingenuamente que los horrores del Holocausto superaran siglos de prejuicios. Esa esperanza se vio finalmente frustrada por la respuesta hostil y violenta a la creación de Israel.

Desde su fundación, Israel ha firmado tratados de paz con varios países árabes y ahora busca un gran acuerdo con Arabia Saudí. Pero el conflicto palestino-israelí sigue atrapado en animosidades comunales y en la dicotomía amigo-enemigo de Schmitt.

Todo esto deja claro que «La política como vocación» nunca perderá su relevancia. Pero ha pasado mucho tiempo, y la democracia liberal vuelve a encontrarse asediada. Me pregunto: ¿Dónde están los héroes weberianos de hoy? ¿Es realmente el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el único a la altura de las circunstancias?

Paseando por las calles de Múnich, encuentro motivos para la esperanza en la forma en que la ciudad reconoce tanto sus sueños como sus pesadillas, con monumentos a Eisner y Landauer, así como el Centro de Documentación para la Historia del Nacionalsocialismo, que se alza cerca de la antigua sede del Partido Nazi. Tras el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023, vi cómo la gente se reunía en la plaza principal de Múnich para escuchar a un grupo de cantantes judíos que actuaban en yiddish. El momento fue fugaz pero poderoso, un recordatorio de que la lucha contra la gélida oscuridad del fanatismo está lejos de estar perdida.

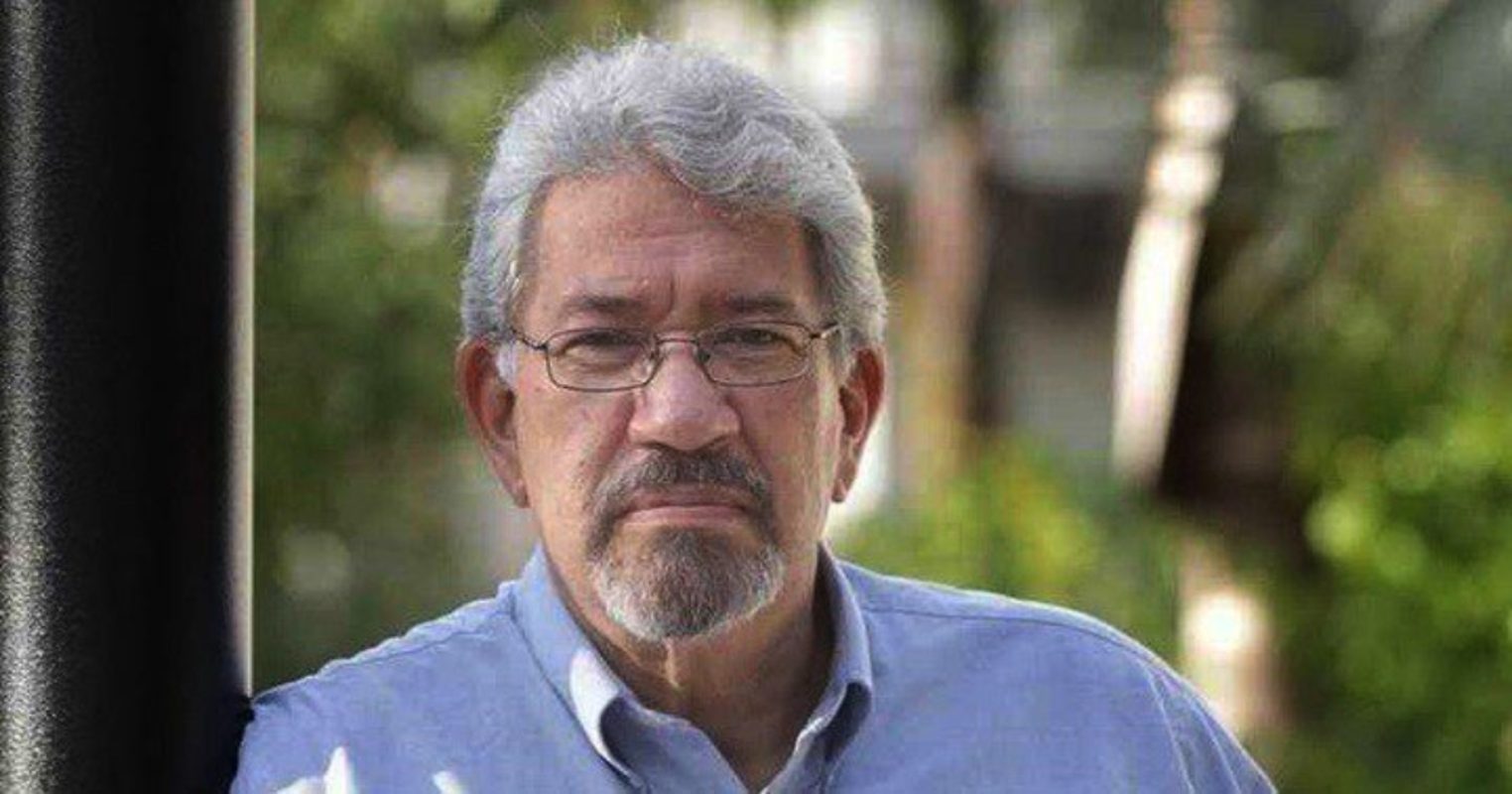

Enrique Krauze is a historian, essayist, publisher, and the editor of the cultural magazine Letras Libres. His books include Mexico: Biography of Power (2008) and Redeemers: Ideas and Power in Latin America (2011).

Projet Symdicate