¿De qué nos sirve tener unas inmensas reservas de petróleo y gas, si no tenemos instituciones capaces de convertir esa abundancia en bienestar compartido? Tenemos inmensos recursos de agua dulce que se derraman casi sin uso en el océano.

La paradoja no es nueva. Ya en los años 80, Richard Autyacuñó el término resource curse para describir la contradicción de países con grandes dotaciones de recursos naturales atrapados en la pobreza, la corrupción y el estancamiento (Auty, 1993: Sustaining Development in Mineral Economies).

Jeffrey Sachs y Andrew Warner demostraron empíricamente que, en promedio, los países más dependientes de exportaciones de materias primas crecieron más lento que los diversificados (Sachs & Warner, 1995: Natural Resource Abundance and Economic Growth).

La evidencia es clara: el recurso más decisivo no es el que yace bajo tierra, sino el que se construye sobre ella — instituciones sólidas, capital humano y confianza.

Daron Acemoglu y James A. Robinson lo dicen sin rodeos en Why Nations Fail: las naciones fracasan no por lo que tienen o no tienen, sino por la debilidad de sus instituciones políticas y económicas (Acemoglu & Robinson, 2012).

Pero la cuestión va más allá de la renta: se trata del extractivismo. El extractivismo es más que la extracción de recursos; es un modelo económico y político que basa la generación de ingresos y poder en la explotación intensiva de materias primas, exportadas casi sin transformación local. Eduardo Gudynas lo describe como una continuidad poscolonial: exportar recursos sin cambiar la inserción dependiente en el mercado mundial.

Extractivismo: ¿modelo de transición o trampa estructural?

En teoría, un país podría usar actividades extractivas como palanca de arranque — monetizando recursos para invertir en infraestructura, capital humano y diversificación. Esta es la lógica del extractivismo transitorio.

Pero en la práctica, muchos países — Venezuela es un caso paradigmático — quedan atrapados en la fase rentista, sin pasar a la siguiente etapa:

No surgen encadenamientos industriales fuertes (refinerías, petroquímica avanzada, manufactura).

No se desarrollan ni empresas productoras ni proveedores nacionales con capacidad tecnológica.

No se convierte la renta en innovación ni en exportaciones de alto valor agregado.

Se cronifica el modelo de enclave: se importa casi todo y se exporta materia prima.

¿Qué significa superar el extractivismo?

Salir del extractivismo no significa dejar de extraer petróleo, gas o cobre o litio. Significa ir más allá del mero enclave:Industrializar parte de la materia prima: petroquímica, metalurgia, fertilizantes.

Crear cadenas de valor aguas arriba y abajo: ingeniería, mantenimiento, bienes intermedios.

Reinvertir la renta en capital humano, infraestructura y ciencia.

Crear reglas que promuevan el contratar contenido local y transferencia tecnológica.

Usar parte de la renta para preparar la transición energética (diversificar antes de que la demanda global caiga).

Como advirtió Albert Hirschman en The Strategy of Economic Development (1958), la abundancia de recursos suele bloquear la creatividad para diversificar y genera efectos de enlace invertidos: en lugar de multiplicar industrias y proveedores locales, la renta de la materia prima (commodity) mata la presión por innovar. El enclave entonces se convierte en una trampa, visto de otra manera, en una jaula

¿De qué nos sirve entonces tener miles de millones de barriles y reservas de gas colosales si operan como un enclave aislado — sin cadenas de valor, sin proveedores nacionales, sin transferencia tecnológica, sin empleo de calidad?

¿De qué sirve proclamar reservas récord, si las concesiones se otorgan sin transparencia, si la seguridad jurídica se quiebra cada vez que cambia el viento político, si la renta se gasta en clientelismo y corrupción, en lugar de transformarse en educación, infraestructura y diversificación productiva?

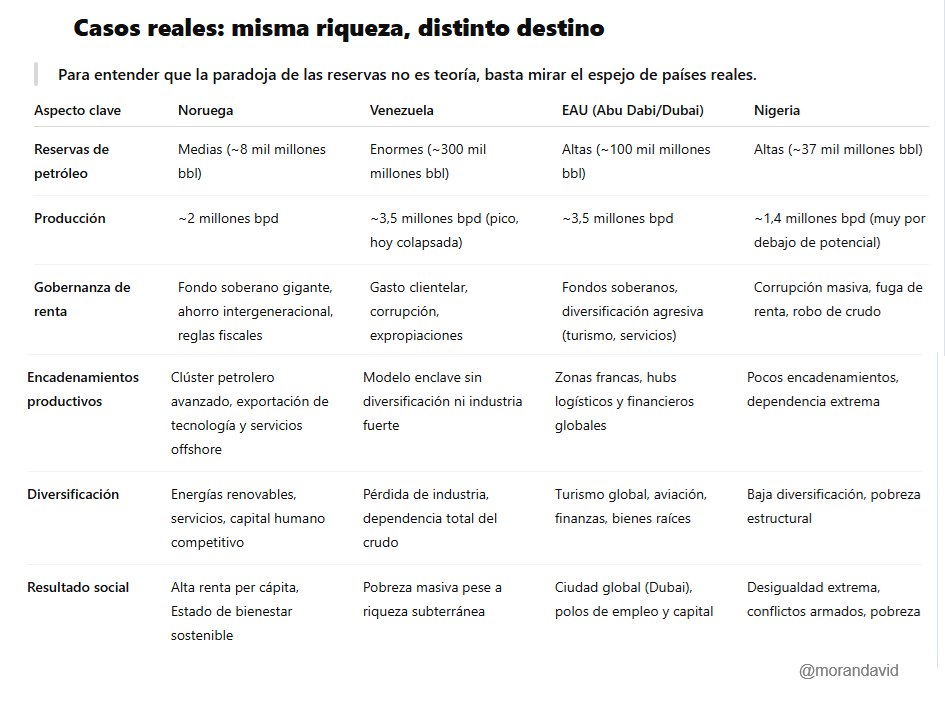

Noruega, que transformó su petróleo en un fondo soberano ejemplar, demuestra que la maldición es evitable. Botswana, con sus diamantes, enseña que un enclave bien gobernado puede financiar desarrollo real. Los Emiratos Árabes Unidos, con Abu Dabi y Dubái, transformaron parte de su renta petrolera en hubs logísticos, financieros y turísticos globales.

Estos cuatro países —Noruega, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y Nigeria— tienen cada uno una larga historia petrolera: Destacando Venezuela con más de 100 años de explotación, los demás con varias décadas de producción continua, infraestructura y aprendizaje acumulado.

El dilema es simple y brutal

Si no tenemos reglas claras, las reservas se quedan bajo tierra o sirven a pocos. Si no tenemos instituciones que conviertan esa renta en infraestructura, industria y capital humano, la bonanza se convierte en dependencia improductiva.

La verdadera riqueza de un país no se mide en barriles ni en metros cúbicos, sino en la confianza que despierta: la confianza de su gente, de sus inversores, de sus trabajadores, de sus socios.

Hoy, más que proclamar reservas, necesitamos transformar el extractivismo en plataforma de desarrollo, antes de que la transición energética global vuelva irrelevantes esas cifras con las que tanto nos llenamos la boca.

Y con muchos años de experiencia les digo: las transiciones comienzan lentamente, y luego de repente.

El recurso clave no es el petróleo: es la gobernanza. El dilema no es geológico: es político.

@morandavid