A mi longeva edad he estado en playas fabulosas. Me gusta disfrutar y mirar el mar a una distancia prudencial, en un lugar cerrado, con aire acondicionado, un trago en la mano y sin aquel arenero horrible invadiendo y raspando mi cuerpo, sobre todo mis pies.

Este Miércoles Santo, mi esposa, influenciada por sus amigotas, decidió que sería buena idea que fuéramos a una playa llamada Playa Calzoncillo. Yo, después del vuelo en avión, quería quedarme en la piscina del modesto hotel al que llegamos y tomarme un whisky, pero mi esposa me obligó a que la acompañara.

Alquilamos un carro y al poco tiempo el aire acondicionado se dañó. No podíamos cambiarlo porque era el último que quedaba en alquiler y, para completar, mi esposa se activó.

ー¡Ay, cariño!, no empieces otra vez con tu mal humor. Mira que pronto llegaremos a Playa Calzoncillo y allí sopla un delicioso viento que refresca.

En medio del intenso calor y luego de varias horas en una cola arrechísima -sin querer, nos metimos con carro y todo en una procesión- logramos, absolutamente sudados, llegar al sitio y, ¿adivinen? … ¡no había ni un huequito en donde estacionar!

ー¡Ya empezó Cristo a padecer! –dije con furia- ¡y esta bendita carcacha sin aire es un verdadero horno!

De pronto, en ese infierno ancestral, un tipo mal aspecto, gritó:

ー¡Mayol! ¡Mayoool …! Le tengo un puesto … ¡allá en la esquinita!

Diez minutos más tarde, después de superar otra cola lenta, llegamos a la esquinita. El puesto era un pedazo de terreno con charcos, agua estancada y huecos.

ー¡Párelo aquí, mayol …! –dijo sonriendo– son 10 dólares y si quiere me puede dar pa’l fresco.

ー¡¿10 dólares?! –repetí fuera de mí.

ー¡Ay, cariño!, deja la pichirrería … total, ya llegamos.

Enfurecido, arrepentido y casi totalmente deshidratado, me estacioné. Los cauchos se hundieron en aquel pantanoso charquero tierrúo.

Playa Calzoncillo quedaba como a tres cuadras de aquel horror. Mi esposa me hizo comprar una cava rarísima, elaborada con tela del color de papel aluminio. Llenamos la cava con hielo, cervezas, refrescos y un protector solar. Yo iba arrecho, desesperado y tan sudado, que ya no podía sudar más.

Abriéndome paso entre el gentío y padeciendo mi propio calvario, tuve un consuelo: varios hombres, pisados como yo, y en la misma situación, pasaron a mi lado. Intercambiamos miradas cómplices y en silencio, por medio de parpadeos tipo clave morse. Rogamos por ayuda, resignación y apoyo moral.

Mi esposa, muy oronda, con un sombrerote de paja, unos anteojotes UV y dos toallotas de algodón, intentaba darme ánimo.

ーCariño, tranquilo. Falta una cuadra –entusiasta, añadió– ¡Ya vas a ver cuando lleguemos! La húngara, mi amiga, ¿la recuerdas? Me dijo que esta playa es bellísima.

Por fin llegamos al sitio que se suponía era la playa. De pronto, algo increíble. El mismo malandro que nos consiguió el puesto del estacionamiento, apareció de nuevo.

ー¡Mayoool…!, si usted quiere le consigo un toldo y pal de sillas pa’ usted y su jeva.

ー¡Ay!, pero que amable el chico –respondió mi esposa– Sí, consígalo.

La amabilidad del chico me salió en treinta dólares más. El hombre nos llevó a un sitio alejado de la playa en donde había un toldo horroroso y roto, junto a dos sillas grises, de plástico, que algún día creo que fueron blancas.

ーCariño, para ser Semana Santa no está nada mal. Lástima que no vino la húngara porque ella conoce muy bien esta playa.

Pagué y fue cuando realmente vi la playa. Había cientos y cientos de personas en todos lados. Frente a nosotros, diez borrachos y borrachas bailaban y escuchaban salsa a todo volumen mientras tomaban yogurt con anís. En la parte de atrás de nuestra silla, también a todo volumen, sonaba un reguetón bien duro y grosero. Todavía en mis oídos resuena la letra: “mírame ese culito, maaamiií. Míralo ta’ bien bonitooo, maaamiií …”

A la derecha, cuatro hombres barrigones jugaban dominó.

ーCariño, cambia esa cara. Si estuviéramos en Caracas tú estarías echado viendo el fútbol y tomando cerveza –dijo mi esposa derrotada ante los hechos, pero sin dar su brazo a torcer.

Me senté y la silla se hundió lentamente en la arena mojada que rogué a Dios fuese con agua, pero el olor no ayudaba. A cada rato me levantaba y la desenterraba porque se hundía y se hundía hasta que mis nalgas casi llegaron a la arena.

ー¿Nos bañamos? –preguntó mi esposa con actitud de estar en Los Roques mientras sacudía su cabellera al viento.

Uno de los gordos, en medio del escándalo, dijo tajante.

ーMejor llévense las pertenencias porque aquí roban.

Agarramos documentos, chancletas, llaves, anteojos, la cava metalizada de tela y caminamos hacia el mar.

Durante el trayecto, casi tropezamos con un muchachito que hacía sus necesidades en un balde mientras su madre lo tapaba con una toalla y la abuela le sostenía el papel tualé.

Por fin llegamos al mar, pero había tanta gente que no pudimos sino mojar con asco nuestros pies.

Casi anocheciendo, regresamos al hotel llenos de arena, picados de cuanta zancuda había, insolados y agotados.

Hasta aquí mi horrible aventura, pero, les contaré que anoche, escuché a mi esposa hablar con su amiga la húngara.

ー¡… nos fue cheverísimo! Gracias por la recomendación. Nos

hacían falta unas vacaciones. Claudio está muy feliz.

Sí, estoy muy feliz echándoles el cuento de mi Semana Santa de la cual ya han pasado tres días y esta es la hora en que aún no he resucitado.

Les doy un consejo: ¡Nunca se casen!

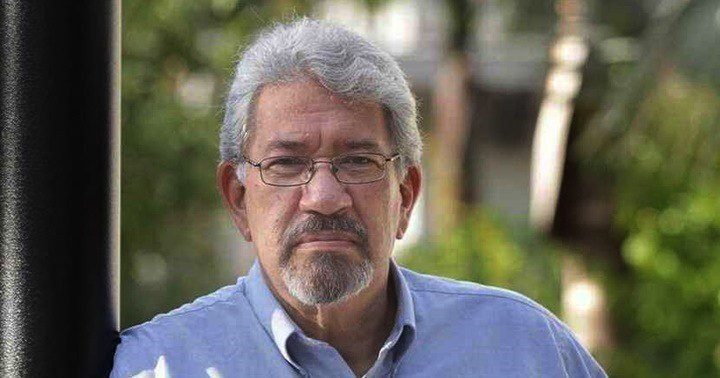

Claudio Nazoa