En esas situaciones, lo que llama la atención no es el diálogo como conversación entre dos o más personas que alternan turnos para expresar ideas, opiniones o afectos, sino su conversión en moneda de atrezo del teatro político, la filatería; y es que los ciudadanos, en principio, pueden recibir la invitación con esperanzador alivio; pero también puede haber otros, más avezados, que pueden preguntarse:

Cuando en la dirección o en la influencia de un partido o formación política se confrontan ideas y las posiciones se llevan a los extremos, el sustantivo “diálogo” es utilizado para recubrir una propuesta que en estos tiempos ha convertido el término en la palabra más usada, más inocua y más rentable de la retórica política; y, por ello, se ha extendido la creencia según la cual, cuando un dirigente o mandatario, acorralado por cualquier motivo, sean sus delitos, su soberbia o sus mentiras, engola la voz para pronunciar solemnemente “creo en el diálogo”, surge en la mente de cualquier ser pensante una duda razonable: este sujeto quiere ganar tiempo o lisonjas, no soluciones. Quiere “estirar la arruga”, en el hablar coloquial venezolano.

En esas situaciones, lo que llama la atención no es el diálogo como conversación entre dos o más personas que alternan turnos para expresar ideas, opiniones o afectos, sino su conversión en moneda de atrezo del teatro político, la filatería; y es que los ciudadanos, en principio, pueden recibir la invitación con esperanzador alivio; pero también puede haber otros, más avezados, que pueden preguntarse:

¿Quienes usan esas expresiones son imbéciles o simplemente piensan que los imbéciles somos los ciudadanos?.

No, no lo son. En realidad, quienes así actúan son estrategas del vacío, oportunistas en la pesca en río revuelto. Están convencidos —como el presidente español— que hablar bonito, aunque con cara de taquillero fracasado, vale más que un buen gobierno, por lo que se arriesgan a dejar de lado la “ética de la responsabilidad” en la política, aquella que sugería Max Weber en 1919, que no es otra que cuidar las consecuencias de los actos; y, creyéndose invencibles, apuestan por la pseudo ética del eslogan, en la que lo que importa es lucir políticamente correcto, aunque sea engañando a los ciudadanos.

El “diálogo” en ese momento se convierte, como por arte de magia, en el mejor truco del ilusionista. Funciona porque nadie se atreve a oponerse a dialogar, a conversar sin parecer un extremista de derechas. A fin de cuentas, el diálogo, por no significar nada concreto, puede significarlo todo, y de ahí que algunos políticos solo lo utilizan como escudo asumiendo la ingenuidad —o la anestesia, o el cansancio, o el miedo— de esperanzados ciudadanos que aspiran a favorables resultados.

Pero tampoco los ciudadanos se dejan engañar. Lo que sucede es que, sea cual sea la causa, los seres humanos, tan reacios al conflicto, preferimos cualquier promesa de concordia, aunque sea de “drywall”. Y allí encuentra es el terreno fértil donde prospera la retórica vacía; pero cuando hay la oportunidad, expresan su opinión a través de los milenarios mecanismos que la democracia contempla, rechazando tales deleznables prácticas.

En conclusión, no todos los políticos son imbéciles, y menos los ciudadanos, aunque aquellos que practican la filactería en materia de diálogo tienden a suponer que los éstos sí que lo son; y quizá la forma de romper el hechizo sea recordar que el diálogo, particularmente en tiempos de dictaduras, si no se traduce en logros concretos como cese de la represión, liberación de presos políticos o elecciones libres y competitivas a corto plazo, no es genuino: es teatro.

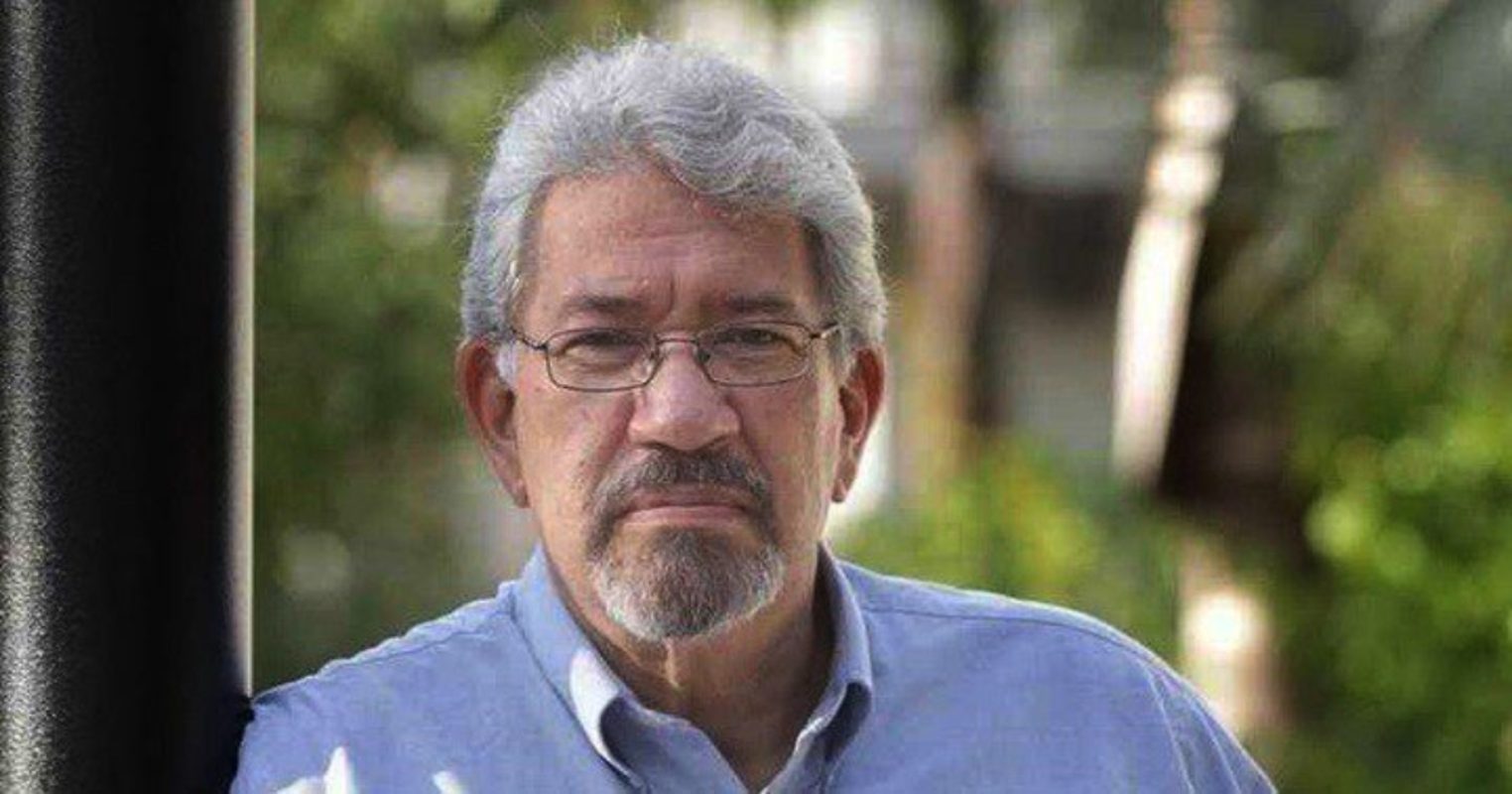

Carlos Sarmiento Sosa