Sociedades muy primitivas, desconectadas, pueden someterse a un caudillismo irracional

En los países democráticos no existe culto a la personalidad, por más que se respete a un político, artista, deportista o escritor. Para que alguien gane admiración de la ciudadanía requiere pasar por un trapiche de críticas, detracciones, que se mantienen incluso cuando el personaje alcanza su realización e incluso después de muerto.

Admiramos a Churchill y conocemos que hasta los 60 años era una figura política cuestionada, que cometió grandes errores durante la Primera Guerra, y siempre dipsómano. El Cognac Napoleón, la Champaña Cristal, el Chivas Regal, y los enormes habanos, le son inseparables.

Son las ventajas de las sociedades decentes, organizadas, que no quieren transformar la historia ni «cambiar la vida» como dijo Rimbaud en uno de sus interminables momentos de exaltación. No pretenden el exabrupto de construir «una nueva civilización» como suele abrigar la entraña de algunos de esos redentores que, según Holderlin, «convierten el mundo en un infierno los que quieren hacer de él un paraíso».

La clave está en los medios de comunicación libres, reflectores que no se apartan de las figuras relevantes, iluminan las entretelas hasta de la más íntima privacidad. Qué comen, con quién andan, qué hacen, son materia de exploración colectiva, precisamente para que no se tejan mitos ni se consagren imágenes que no coinciden con la realidad. Y como no existen «maquinarias» estatales para el elogio, aún si se lo hubieran ganado, sus nombres se mantienen en una especie de subconsciente polémico de la sociedad.

El «culto a la personalidad» sólo ha existido en pobres países sumidos en rudos autoritarismos, regímenes de partido único, en los que la figura de un caudillo vivo o muerto es palanca para la dominación sobre la ciudadanía, mantenida en la mentira, la ignorancia y la desinformación. El concepto lo popularizó Nikita Jruschev en el Congreso del PCUS de 1956, cuando denuncia los horrendos crímenes de Stalin, barquero del río de sangre del infierno que creó en la Unión Soviética hasta su muerte. Junto con Mao, los más grandes genocidas del Siglo XX.

Según el historiador Alexander Jakoviev, Stalin es culpable de 40 millones de muertes, y para Paul Kennedy, Mao lo es de 50 millones durante el «Gran salto hacia adelante» y la «Revolución Cultural». Empalidece Hitler, también campeón del sufrimiento humano. Kim Il Sum, otro monstruo que ultraja la naturaleza, sigue siendo hoy presidente de Norcorea pese a estar muerto, y los sucesores, sus hijo Kim Jon Il, también fallecido, y el nieto, Kim Jon Un, son «vicepresidentes». Luego de la muerte de los hegemones, el «culto» dura lo que los regímenes que crearon, aunque algunas minorías constituyan sectas de adoradores, como a María Lionza.

Pocos en Panamá hablan de Omar Torrijos, caudillo megalómano, afortunadamente menor, que hizo aparecer su nombre en la Constitución. Los mencionados hipercaudillos se recuerdan como emanaciones del averno y no como héroes. No es arriesgado jurar que Fidel Castro sobrevivirá hasta que pueda arreglar de antemano su muerte para que no haya una «desfidelización». Ha convertido a la Parca en una camarada que espera pacientemente las órdenes del capitán de las tropas infernales caribeñas. Miembro de los Angeles de Charlie.

El intento de crear mitos en sociedades en la que pervive la crítica, es infantil, carece del mínimo de viabilidad. Y además de que la sociedad sea totalitaria, construirlo requiere talento. Con historias ridículas que producen carcajadas en el colectivo, los proyectos se derrumban más rápido de lo normal. Comparar a Mao con una ardillita o un cervatillo, seguramente no producirá efectos deseables para el mitólogo. Más bien leones, dragones, feroces fieras, componen los diseños de la heráldica revolucionaria.

Sociedades muy primitivas, desconectadas, aisladas, pueden someterse a un caudillismo irracional. Saddam convenció a los iraquíes que había ganado la «Tormenta del desierto» en la que lo despedazaron, y los gringos no quisieron cargar con el «gallo muerto» de Irak, sólo para diferir el asunto. Tampoco resolvieron Norcorea y su bobo es una enfermedad que aterroriza la humanidad.

El «culto» está indisolublemente asociado a peligro, el dolor, la represión, la amenaza, la miseria, el atraso. Cuando Hitler tomó Alemania, el país estaba en descomposición, las clases medias empobrecidas, la inflación más alta de la historia, ocupada por potencias extranjeras.

Los «cultos» terminan y los países terminan convertidos en cementerios. Es mejor no comenzar a construirlos.

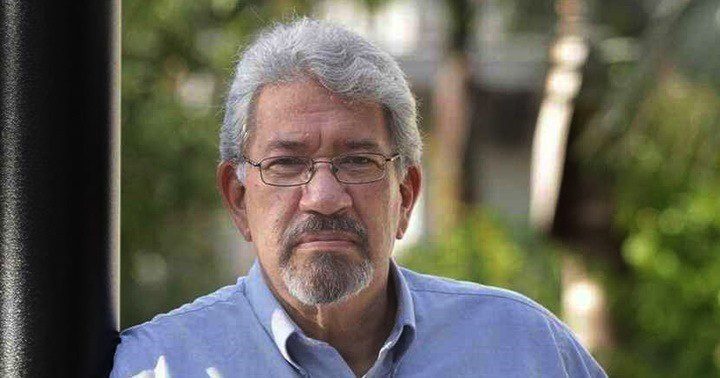

Carlos Raúl Hernández

@carlosraulher