La imagen de Augusto Pinochet de uniforme militar, sentado, con la gorra sobre las piernas, rodeado de otros militares, los brazos apretados a la altura del pecho, los labios apretados también y mordiéndose debajo de un bigotillo, la mirada escondida tras unos lentes oscuros, era la viva imagen del miedo. Chile recuerda este lunes aquel martes 11 de septiembre de 1973, hace medio siglo, cuando ardió el palacio presidencial de La Moneda bombardeado, se derrocó al gobierno electo por los votos de Salvador Allende y se implantó una dictadura de 17 años.

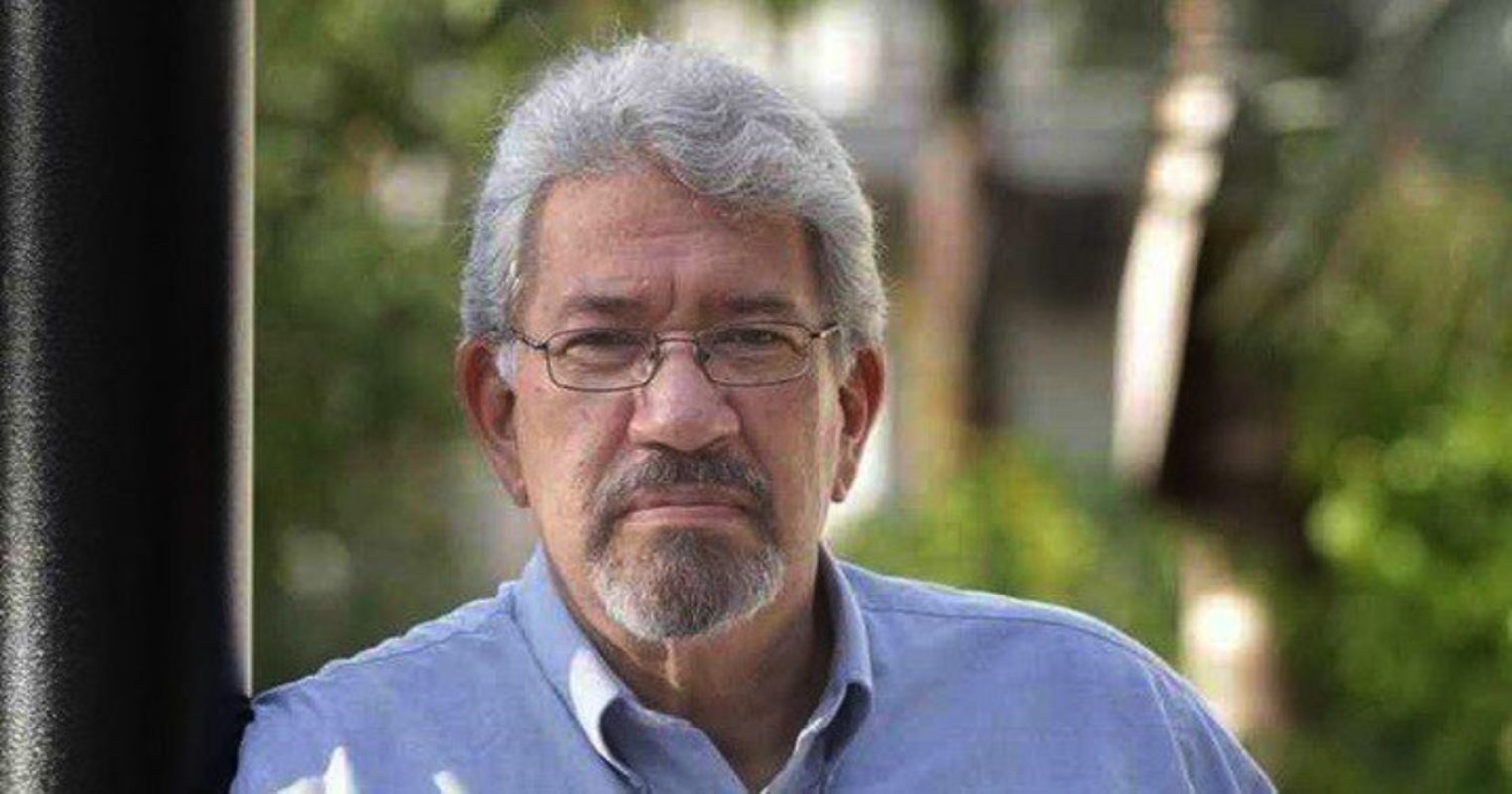

No fue un golpe inesperado pero sí brutal. «Este golpe militar fue un punto y aparte, por su salvajismo, por su extrema virulencia, por su brutalidad que luego fue siendo confirmada por las detenciones, las desapariciones, las torturas, los centros clandestinos», le dice el catedrático español de Historia Contemporánea Joan del Alcázar a la Deutsche Welle (DW).

Del Alcázar tuvo participación a finales de los años noventa del siglo pasado en el proceso mediante el cual se detuvo a Pinochet durante una visita a Londres que abrió el camino a la jurisdicción universal para juzgar los genocidios, la tortura y los crímenes de lesa humanidad, que hoy en día adelanta la Corte Penal Internacional.

Para las nuevas generaciones, mayoría en nuestro país y en la región, el golpe en Chile de 1973 puede parecer muy lejano, pero sus consecuencias aún perduran. Un informe de Aministía Internacional señala que el terrible y violento quiebre de la democracia chilena dejó un saldo superior a las 40.000 víctimas, más de 3.000 de ellas fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada. Se calcula que hay 1.469 cuerpos de personas detenidas y ejecutadas que no han sido encontradas. Además, aún pervive, en buena parte aunque ha tenido reformas, la Constitución dictada por el dictador —no podía ser de otra forma—, cuyo reemplazo sigue siendo una fuente de tensión política en la sociedad chilena.

«La dictadura fue la mayor tragedia política de nuestra patria republicana, de la que nadie percibió su magnitud», escribió en sus memorias, Mi vida, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), al recordar la centenaria tradición democrática de su país y la supuesta solidez de su institucionalidad.

Después del impacto de la “Revolución cubana” —hoy una tiranía— lo ocurrido en Chile, y luego su larga agonía y recuperación democrática, quizás fue el suceso político de mayor calado y debate en la región durante décadas, incluso con influencia en la revisión a fondo que la izquierda europea llevó a cabo para deslastrarse del marxismo y el denominado “socialismo real” que imperaba en las naciones del bloque soviético. El derrumbe del gobierno de Salvador Allende significó el fracaso de la primera experiencia de un gobierno de izquierda en América Latina salido de las urnas electorales, en el contexto de la «guerra fría» y, como señala De Alcázar, que prometió una «revolución institucional», la renuncia a la lucha armada y no salirse de los cauces republicanos; pero cayó en la enorme contradicción de recibir a Fidel Castro y anunciar que la Unidad Popular pretendía llegar al mismo lugar al que había llegado Cuba.

Chile aún intenta cerrar hoy las heridas de esa experiencia traumática, del golpe que tuvo el respaldo de Estados Unidos, como está perfectamente documentado, de la honda división entre los partidos que respaldaron a Allende y los que lo adversaron, y, casi más tenaz, entre esos que abogaban por el socialismo y que creyeron, como lo dice Lagos, que una ideología comprende la suma de la verdad y, por tanto, entraña la negación del otro.

Recuperar el camino de la democracia —lo que aspiramos los venezolanos— le costó a los chilenos 15 años de sacrificios, dolores y penas. También de reencuentro, ahora extraviado. Por eso preservar la democracia hoy es un imperativo. El “Compromiso por la democracia siempre” que acaban de suscribir los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Lagos y el presidente Gabriel Boric, sin renunciar a sus “legítimas diferencias”, solo puede recibirse con beneplácito.

“Cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Queremos preservar esos principios civilizatorios de las amenazas totalitarias, de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro”, reza el primer enunciado. Que así sea.

Editorial de El Nacional