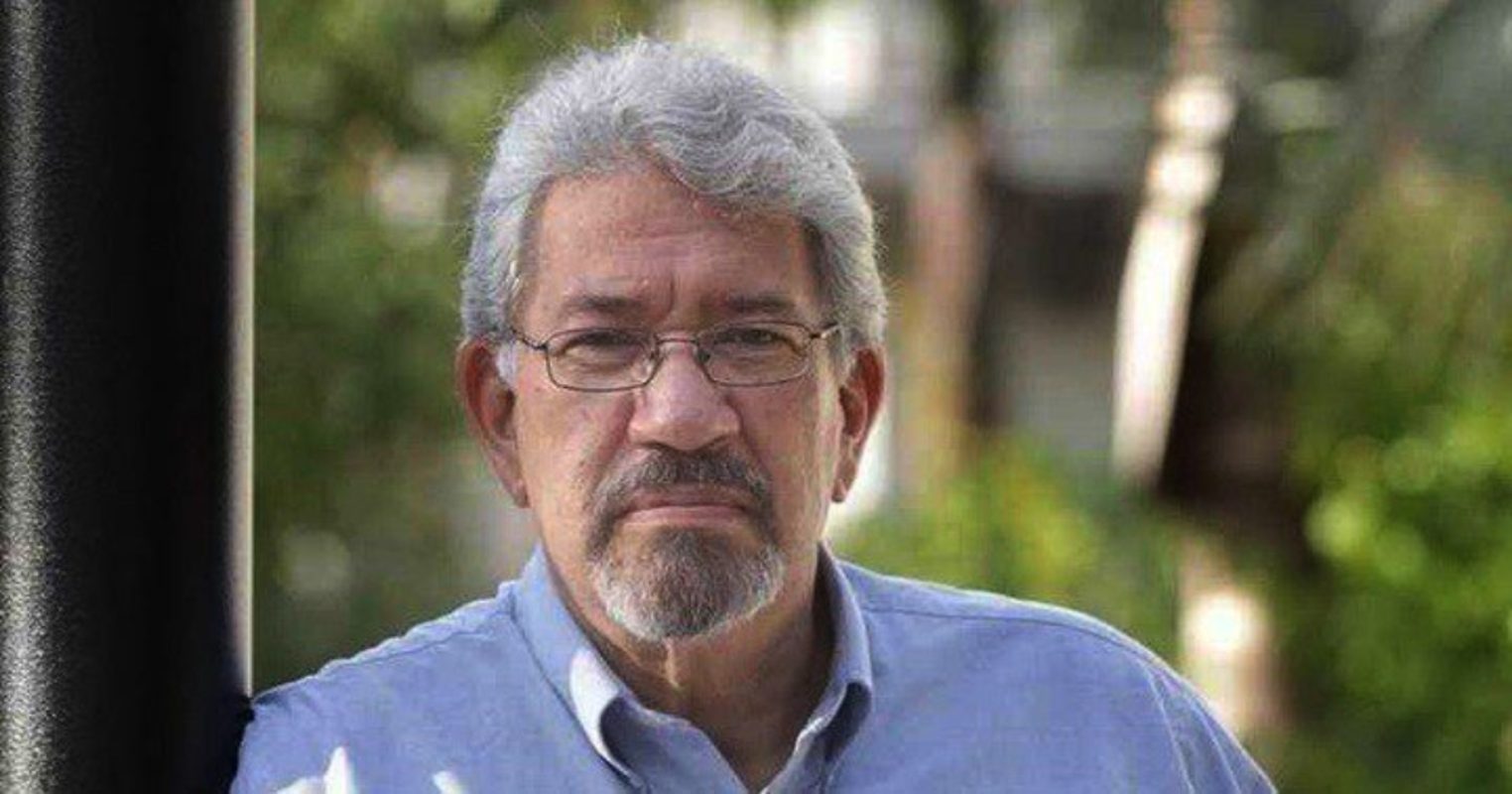

El pasado miércoles 27 de agosto, el profesor Eugenio Hernández-Bretón ofreció en el Centro Venezolano Americano la conferencia Bob Dylan en Caracas, con la moderación del escritor Karl Krispin. El acto fue reflejo de la vitalidad cultural del CVA y de la permanente conexión de los venezolanos con la vida intelectual estadounidense, donde Dylan ocupa un lugar significativo. Y aunque Bob Dylan nunca pisó Venezuela, su presencia estuvo allí —al menos en sentido metafórico— en ese encuentro.

Cuando en 2016 la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura «por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense», reconoció lo que ya era evidente: Dylan llevó la poesía al territorio de la música, convirtió el verso en canción y dio voz a una generación. Temas como «Like a Rolling Stone», «Blowin’ in the Wind» o «Hurricane» se transformaron en himnos donde confluyen crítica social, fuerza poética y un lenguaje que marcó época.

La irrupción de Dylan en los años sesenta coincidió con un periodo trepidante en Estados Unidos: la lucha por los derechos civiles, la polarización en torno a la guerra de Vietnam y los asesinatos de John F. Kennedy, Martin Luther King y Robert Kennedy. En ese contexto, Dylan emergió como la voz de quienes buscaban expresar el descontento y la esperanza. Sin ser político ni activista formal, sus canciones captaron el espíritu de su tiempo con versos simples y memorables, convirtiéndolo en referente cultural y material para la reflexión política.

Un ejemplo decisivo es «Hurricane» (1975), inspirada en el caso de Rubin Carter, boxeador afroamericano condenado injustamente por un triple asesinato. Con un tono periodístico, Dylan denunció un proceso judicial marcado por racismo, intolerancia, corrupción y manipulación. La canción atrajo la atención pública, generó conciertos benéficos y contribuyó a la revisión del caso: tras dos décadas preso, Carter fue liberado. «Hurricane» mostró el poder del arte para visibilizar injusticias concretas, lección particularmente cercana a la realidad venezolana, donde abundan denuncias de procesos judiciales utilizados para la persecución política.

Hernández-Bretón subrayó que la huella de Dylan trasciende su generación. Su influencia se percibe en artistas tan diversos como Guns N’ Roses o Adele. La versión de «Make You Feel My Love», grabada por la británica en 2008, demostró cómo la sensibilidad de Dylan puede adaptarse a nuevos estilos y conquistar audiencias distintas.

La conferencia genera una pregunta clave: ¿por qué es importante acercarse hoy a la poesía musical de Dylan en Venezuela? La respuesta apunta a la función social del arte en contextos de crisis política y de autoritarismos. En un país marcado por la polarización política, precariedad económica, persecución, intolerancia y vulneración de derechos, la música de protesta no solo conmueve, también despierta conciencia y refuerza la dignidad individual y colectiva.

Más de medio siglo después de su debut, Dylan continúa activo, publicando discos y ofreciendo conciertos. Su permanencia demuestra que su obra no fue una moda, sino un proyecto cultural de largo aliento. En Venezuela, donde la crisis amenaza con debilitar las expresiones artísticas, estudiarlo es recordar que la música puede ser herramienta de reflexión, de resistencia y de cambio político.

La voz de Dylan, que en su tiempo denunció guerras injustas, la discriminación y los procesos judiciales viciados, es una referencia para un país donde centenares de hombres y mujeres permanecen encarcelados por razones políticas. Su legado demuestra que el arte no solo acompaña el dolor colectivo, sino que también mantiene viva la esperanza, porque cada canción puede erigirse en denuncia contra la intolerancia, los fanatismos ideológicos y la persecución.

Y recuerda, sobre todo, que la dignidad humana es un valor irrenunciable que la cultura y la inteligencia pueden y deben defender.

Editorial de El Nacional