Vargas Llosa en Caracas en 2014, en el Encuentro Internacional América Latina: La libertad es el futuro, por los 30 años de Cedice / Foto: Carlos Hernández

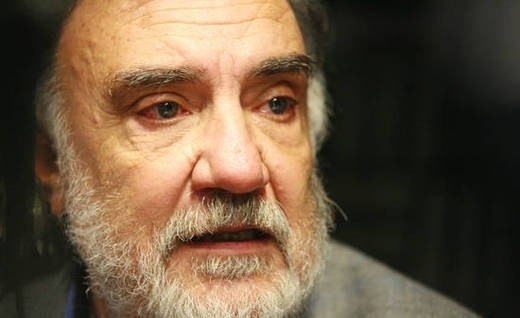

En la hora de la muerte de Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú,1936) deberíamos volcarnos en las bibliotecas y librerías en busca de un par al menos de cualquiera de sus libros para leerlos por primera vez o releer, o sumergirnos en la red y escuchar con atención, y emocionados, alguna de sus muchas y deslumbrantes conferencias. Sería sin duda un viaje al placer y el conocimiento.

El diario El País de Madrid, donde publicó por décadas su columna Piedra de Toque, repuso ayer el discurso Elogio de la lectura y la ficción que el escritor peruano y español pronunció en 2010 en la ocasión en que recibió el Premio Nobel de Literatura. Es una invitación a entrar en su vida maravillosa, jalonada por la insatisfacción y la rebeldía, también por terca disciplina, que lo llevó a convertirse en un escritor universal con una obra prolífica a la que le interesa todo y lo sucederá y en un intelectual comprometido con su tiempo, que viró desde la fe marxista que abrazó en su juventud a ser, mal que le pese a sus críticos, un defensor de la causa de la libertad, de sociedades abiertas y tolerantes, donde viva la democracia y sucumba la “plaga incurable” del nacionalismo.

Vargas Llosa, novelista y ensayista, que conoció mejor el mundo y la gente gracias al periodismo, académico y polemista siempre, fue precoz en casi todo. Descubrió el placer de la lectura desde muy niño, a los 16 años entró en la redacción “polvorienta” del diario La Crónica de Lima, a los 26 ganó el Premio Biblioteca Breve con su novela La ciudad y los perros fruto de la vivencia adolescente en el colegio militar Leoncio Prado, que lo puso a la cabeza del fenómeno literario y editorial del boom latinoamericano; y a los 31 años, en 1967, se llevó de Caracas la primera edición del Premio Rómulo Gallegos por la novela La Casa Verde que había escrito en París entre 1962 y 1965.

Era solo el comienzo de una sucesión de novelas y ensayos, a cual mejor, entre otras Conversación en la catedral, García Márquez: historia de un deicidio, La guerra del fin del mundo, La verdad de las mentiras, La fiesta del Chivo, El sueño del celta, El pez en el agua (una narración en la que cuenta su vocación juvenil de hacerse escritor y reflexiona en paralelo sobre su experiencia electoral de 1990 cuanto estuvo a punto de ser presidente de Perú), La llamada de la tribu, Tiempos recios hasta Le dedico mi silencio, aparecida en octubre de 2023 y que anunció como el punto final de su obra narrativa. Quedó debiendo algo que le gustaría haber hecho: un ensayo sobre Jean-Paul Sartre, su maestro de juventud que le valió el apodo de “el sartrecillo valiente”. “Será lo último que escribiré”, son las palabras de cierre de su última novela.

Uno a uno, fueron cayendo en sus manos todos los galardones posibles: Príncipe de Asturias de las Letras, Cervantes, Planeta, se le resistió un tanto más el Nobel, del que era lógico candidato desde mucho antes de su concesión. La feliz, y para entonces inesperada, noticia le llegó el 7 de octubre de 2010 mientras preparaba en Nueva York una clase que impartiría en la Universidad de Princeton. En el momento de la entrega del premio el representante de la Academia Sueca le dijo: “Usted ha encapsulado la historia de la sociedad del siglo XX en una burbuja de imaginación. Ésta se ha mantenido flotando en el aire durante cincuenta años y todavía reluce”. Y seguirá reluciendo.

Ha muerto en Lima a los 89 años, en la patria que lo vio nacer y que llevaba tatuada en su alma, en su pluma, y en su voz: “La patria no son las banderas, ni los himnos, ni los discursos sobre los héroes emblemáticos, sino un puñado de lugares y personas que pueblan nuestros recuerdos y los tiñen de melancolía, la sensación cálida de que no importa donde estemos existe un lugar al que podemos volver.”

Editorial de El Nacional