Se apaga la voz de plata de Montserrat Caballé

El mundo de la ópera pierde a una de las más grandes y más queridas sopranos de todos los tiempos Una breve nota anónima anunciaba el 5 de enero de 1962 “un importante estreno, el de la ópera de Richard Strauss Arabella, novedad absoluta en España”. Y su tercer párrafo comenzaba así: “Con el estreno […]

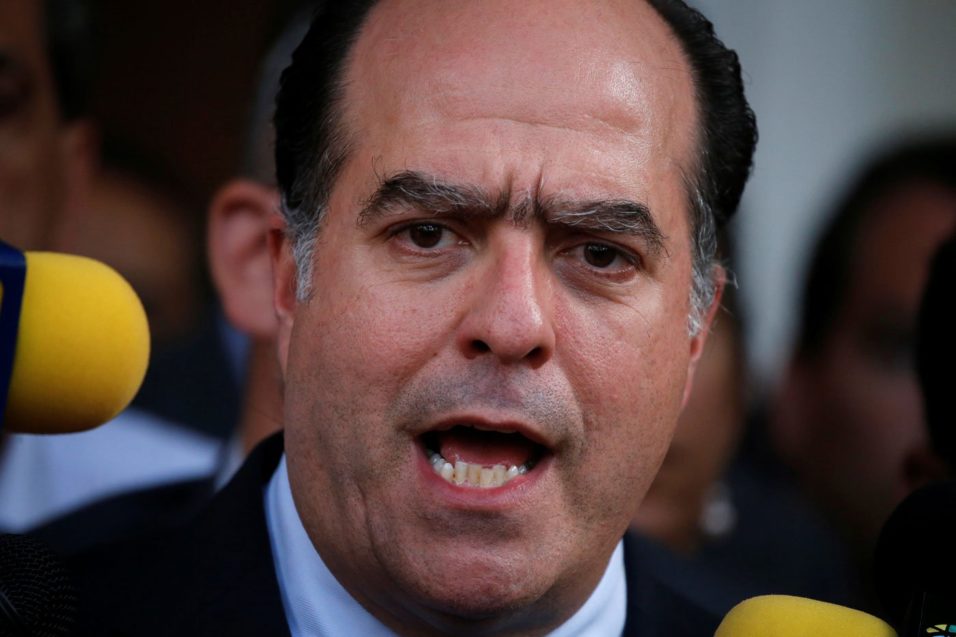

Gil Yepes: Los intereses del gobierno son lograr la legitimidad de la juramentación de Maduro el #10Ene

José Antonio Gil Yepes, directivo de Datanalisis, señaló que actualmente están planteados dos diálogos: Maduro-Trump y Gobierno-Oposición venezolana; aunque, la palabra adecuada para tales eventos, no es diálogo sino negociación. «En la medida que el bloque de países del Oriente no está invirtiendo lo suficiente, ni ha dado nuevos préstamos […]

Venezolanos podrán ingresar a Perú sin pasaporte

Migrantes venezolanos esperan en la frontera entre Perú y Ecuador, en Tumbes. 25 de agosto 2018. Tras una orden del Poder Judicial de Perú, los venezolanos podrán ingresar al país sudamericano sin pasaporte. De acuerdo con el texto, la exigencia del pasaporte es una medida que vulnera el derecho […]

Terremoto en Haití deja al menos 11 muertos, más de 130 heridos

Equipos de emergencia trabajan para brindar alivio en Haití el domingo después de que un terremoto de magnitud 5.9 causara la muerte de al menos 11 personas y dejara varios heridos. El gobierno reportó siete muertes en la provincia de Nord-Ouest y otras cuatro en la comunidad de Gros-Morne […]

Juez Brett Kavanaugh es confirmado para la Corte Suprema

El presidente de la corte de Justicia de EE.UU. John Roberts toma el juramento constitucional a Brett Kavanaugh en Washington, el sábado 6 de octubre de 2018.lLa esposa de Kavanaugh, Ashley, sostiene la Biblia y las dos hijas de la pareja observan la ceremonia. (F. Schilling/Collection of the Supreme Court of the United States) […]

Ledezma: El régimen pretende convertir la Constitución en un traje a su medida

Un proceso electoral convocado por el CNE, organismo convertido en ministerio de asuntos electorales del régimen siempre será fraudulento adaptándose a los caprichos y requerimientos de Miraflores, dijo hoy Antonio Ledezma al referirse al anuncio de “una convocatoria de la ilegal asamblea constituyente para realizar referéndum consultivo de una nueva Constitución Nacional”. […]

Borges: desaparicion y detención de Fernando Albán es una retaliación por acompañarnos a la ONU

El diputado y expresidente del parlamento venezolano, Julio Borges, denunció la desaparición y luego detención del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán; y aseguró que es una retaliación por haberlo acompañado a las reuniones que el parlamentario estableció con importantes delegaciones diplomáticas durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la semana pasada. […]

Ramos Allup: Yo ando en la onda electoral

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, reiteró este viernes su llamado a votar en contra de la aprobación de la nueva constitución. Así lo dijo durante una asamblea de celebrada en la populosa parroquia Miguel Peña en Valencia, estado Carabobo. “El que quiera calle que […]

Los trillonarios de la revolución bolivariana

En marzo de 2016 ocurrió un hecho que ha resultado de gran significación para la sociedad rumana: fue abierto al público el palacio de 14.000 metros cuadrados, donde el dictador comunista Nicolae Ceaucescu y su esposa Elena vivieron por 26 años. Ubicado en Bucarest, tiene, entre otras menudencias, 80 habitaciones, una sala de cine, un […]